Ricerca

Un po' di storia

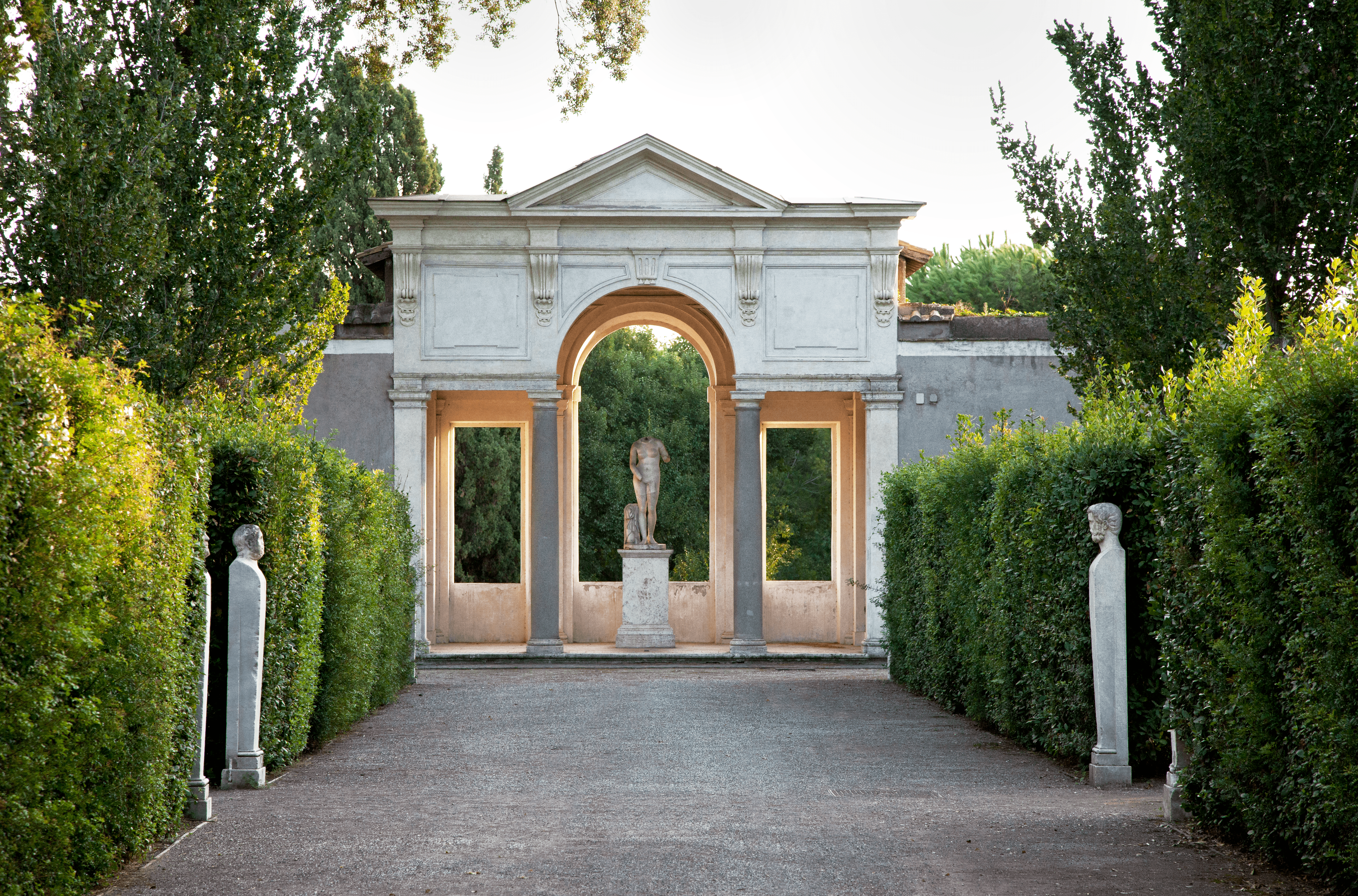

Dal palazzo del generale romano Lucullo, poi dimora dell'imperatore Onorio, alla villa rinascimentale del cardinale Ferdinando de' Medici, fino a diventare sede dell'Accademia di Francia a Roma nel 1803: scopri la storia senza tempo di Villa Medici!

Una storia delle fonti antiche

Arroccata sulla collina del Pincio che sovrasta Roma, Villa Medici occupa un sito di grande valore storico, risalente all’antichità. Inizialmente, il territorio fu abitato dagli Etruschi, che vi eressero un tempio dedicato alle divinità della Fortuna e della Speranza, per poi essere acquisito dai Romani. Fu proprio su questa collina, conosciuta come “la collina dei giardini”, che il generale romano Lucullo (117-56 a.C.) costruì una vasta e lussuosa residenza, dando vita a una tenuta che includeva l’area dell’attuale Villa Medici e della Trinità dei Monti. Di quest’epoca rimane una rete di cisterne sotterranee.

Con l’espansione dell’Impero, la tenuta di Lucullo passò a vari proprietari, tra cui l’imperatrice Messalina e i discendenti della famiglia Pinci. Fu quest’ultima, alla fine del IV secolo, a dare alla collina del Pincio il suo nome attuale. Oggi, il lato nord-orientale della collina è ancora delimitato dalle maestose mura erette dall’imperatore Aureliano (214-275 circa).

Verso la fine del IV secolo, l’imperatore romano d’Occidente Onorio (384-423 d.C.) decise di costruire un palazzo sulla collina per riaffermare la sua autorità su Roma, dopo il sacco della città da parte di Alarico nel 410. Nel 1999, gli scavi archeologici condotti dall’École française de Rome sotto il piazzale della Villa hanno riportato alla luce i resti di questo palazzo imperiale.

Metamorfosi nel Rinascimento

Durante il Rinascimento, la famiglia Crescenzi costruì un edificio sui resti di una tenuta antica, che era stata trasformata in una cava di pietra di reimpiego, utilizzata come base per l’attuale residenza. Nel 1564, il cardinale Giovanni Ricci di Montepulciano (1497-1574) acquistò la proprietà e avviò i primi interventi di modifica, affidandosi agli architetti Nanni di Baccio Bigio e Giacomo della Porta.

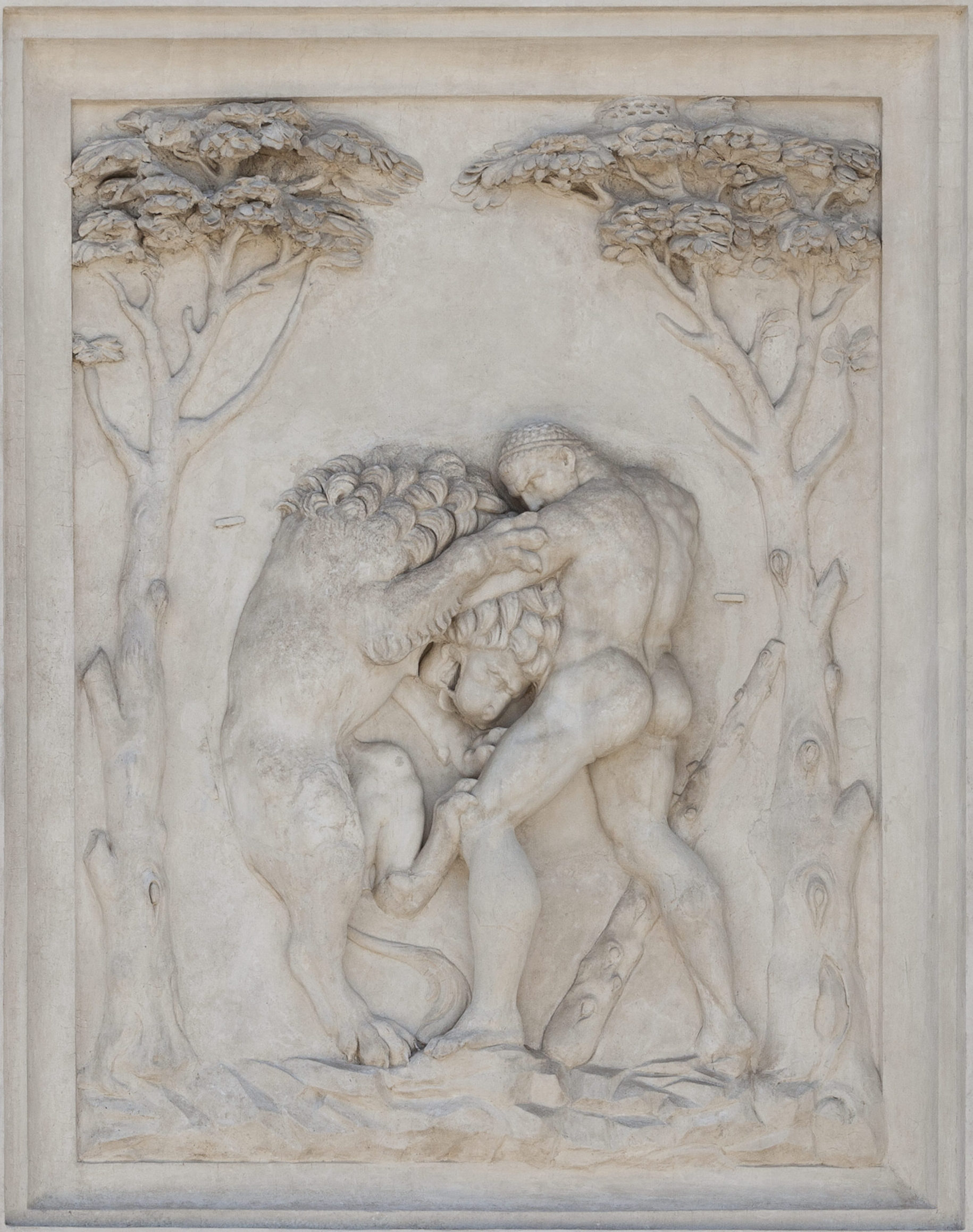

Dopo la sua morte nel 1576, Ferdinando de’ Medici (1549-1609) acquisì la villa. A soli 26 anni, giovane cardinale e appassionato collezionista, affidò allo scultore e architetto Bartolomeo Ammannati, amico di Michelangelo, il compito di ampliare e abbellire gli edifici e i giardini esistenti, al fine di esporre la sua prestigiosa collezione di marmi antichi, appena acquisita.

Oltre a migliorare la facciata che si affacciava sui giardini, fu costruita una seconda torre, fu innalzata una loggia, aggiunta una nuova ala all’edificio principale e furono creati giardini ornamentali. La decorazione interna fu affidata al pittore manierista fiorentino Jacopo Zucchi (1541-1590), che realizzò opere raffinate per gli appartamenti del piano nobile. Nel 1587, quando dopo la morte del fratello divenne Granduca di Toscana, Ferdinando de’ Medici – ora Ferdinando I – lasciò Roma per trasferirsi a Firenze, interrompendo bruscamente i lavori.

Nascita dell’Accademia di Francia a Roma

Nel 1666, su iniziativa di Jean-Baptiste Colbert, al tempo ministro delle Finanze di Luigi XIV, venne creata l’Accademia di Francia a Roma. L’obiettivo era offrire ai giovani artisti francesi vincitori del prestigioso concorso Prix de Rome l’opportunità di diventare “borsisti” e di soggiornare nella Città Eterna, immersi nell’arte antica e rinascimentale. Per i vincitori, il Prix de Rome rappresentava un passo essenziale verso una carriera di grande successo e riconoscimenti.

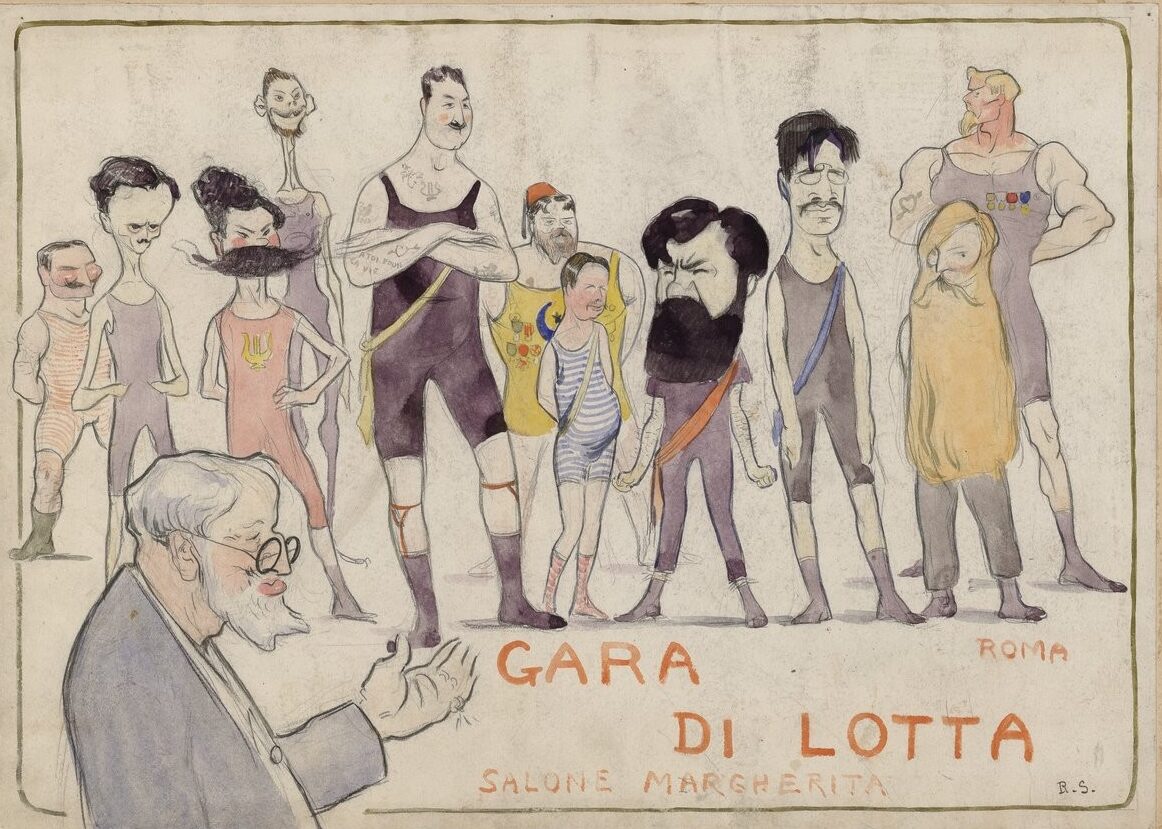

Inizialmente ospitata in una modesta residenza alle pendici del Gianicolo, l’Accademia si trasferì nel 1673 a Palazzo Caffarelli, nel cuore di Roma, e successivamente a Palazzo Capranica nel 1684 e a Palazzo Mancini nel 1725. Pittori, scultori e, dal 1720, architetti furono accolti per un soggiorno che durava quattro o cinque anni. Durante questo periodo, gli artisti erano sottoposti a una disciplina rigorosa: si svegliavano all’alba, condividevano i pasti e seguivano un programma di studi severo, con l’obbligo di produrre regolarmente opere, come copie dalla natura o dall’antico, schizzi dipinti e quadri di storia o paesaggio.

Nel XVIII secolo, alcuni tra i più illustri borsisti dell’Accademia furono François Boucher, Jean-Honoré Fragonard e Jacques-Louis David, nomi che divennero celebri nel panorama artistico mondiale. Inizialmente, il termine “borsista” si riferiva alla pensione concessa dal re per sostenere il soggiorno dei giovani artisti a Roma.

Da Palazzo Mancini a Villa Medici

Nel 1793, durante il periodo della Rivoluzione francese, i controrivoluzionari romani saccheggiarono Palazzo Mancini. Essendo un’istituzione legata all’Ancien Régime, l’Accademia di Francia a Roma fu abolita dalla Convenzione e rimase inattiva dal 1793 al 1795. La vera rinascita dell’Accademia avvenne solo nel 1803, quando l’istituzione si trasferì a Villa Medici. L’antica residenza di Ferdinando de’ Medici, abbandonata dai Granduchi di Toscana nel XVIII secolo, venne ceduta a Napoleone, che la scambiò con Palazzo Mancini. Durante questo periodo furono introdotti nuovi premi, come quello per la composizione musicale nel 1803 e per l’incisione calcografica nel 1804.

Nel corso del XIX secolo, l’Accademia ospitò numerosi artisti e direttori di fama, tra cui Jean-Auguste-Dominique Ingres, che fu pittore e poi direttore dal 1835 al 1841, e Guillaume Guillon-Lethière, pittore nato in Guadalupa da madre schiava e direttore dal 1807 al 1816. All’inizio del XX secolo, il concorso si aprì anche alle donne: Lucienne Heuvelmans (Gran Premio di scultura, 1911), Lili Boulanger (Gran Premio di composizione musicale, 1913) e Odette Pauvert (Gran Premio di pittura, 1925) furono tra le prime vincitrici.

Riformare l’Accademia, trasformare Villa Medici nel XX secolo

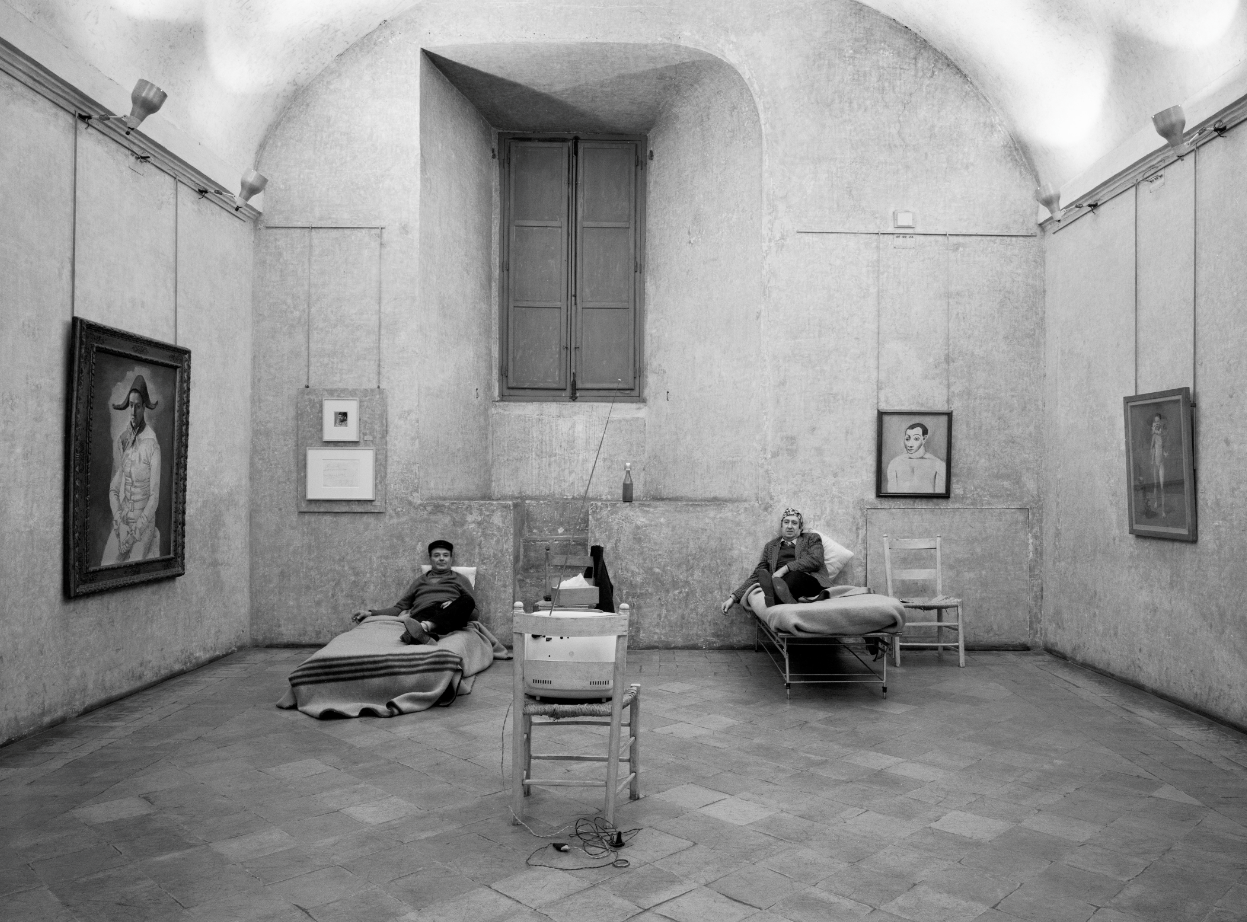

Nel 1961, André Malraux, ministro della Cultura del generale de Gaulle, nominò il pittore Balthus (Balthasar Kłossowski de Rola, noto come Balthus) direttore dell’Accademia di Francia a Roma. Sotto la sua direzione, Villa Medici e i suoi giardini subirono una trasformazione radicale. Con l’aiuto di restauratori e borsisti, Balthus riportò alla luce gli affreschi rinascimentali e creò una decorazione murale che ricopre quasi tutta la villa. Utilizzando una tecnica innovativa, che fa emergere il materiale in strati successivi, riuscì a creare una patina unica, vibrante e cangiante in ogni stanza. Ai piani superiori, la sua opera si fonde armoniosamente con i fregi del XVI secolo, che furono riscoperti e restaurati. Oggi, questa decorazione è accuratamente conservata e restaurata.

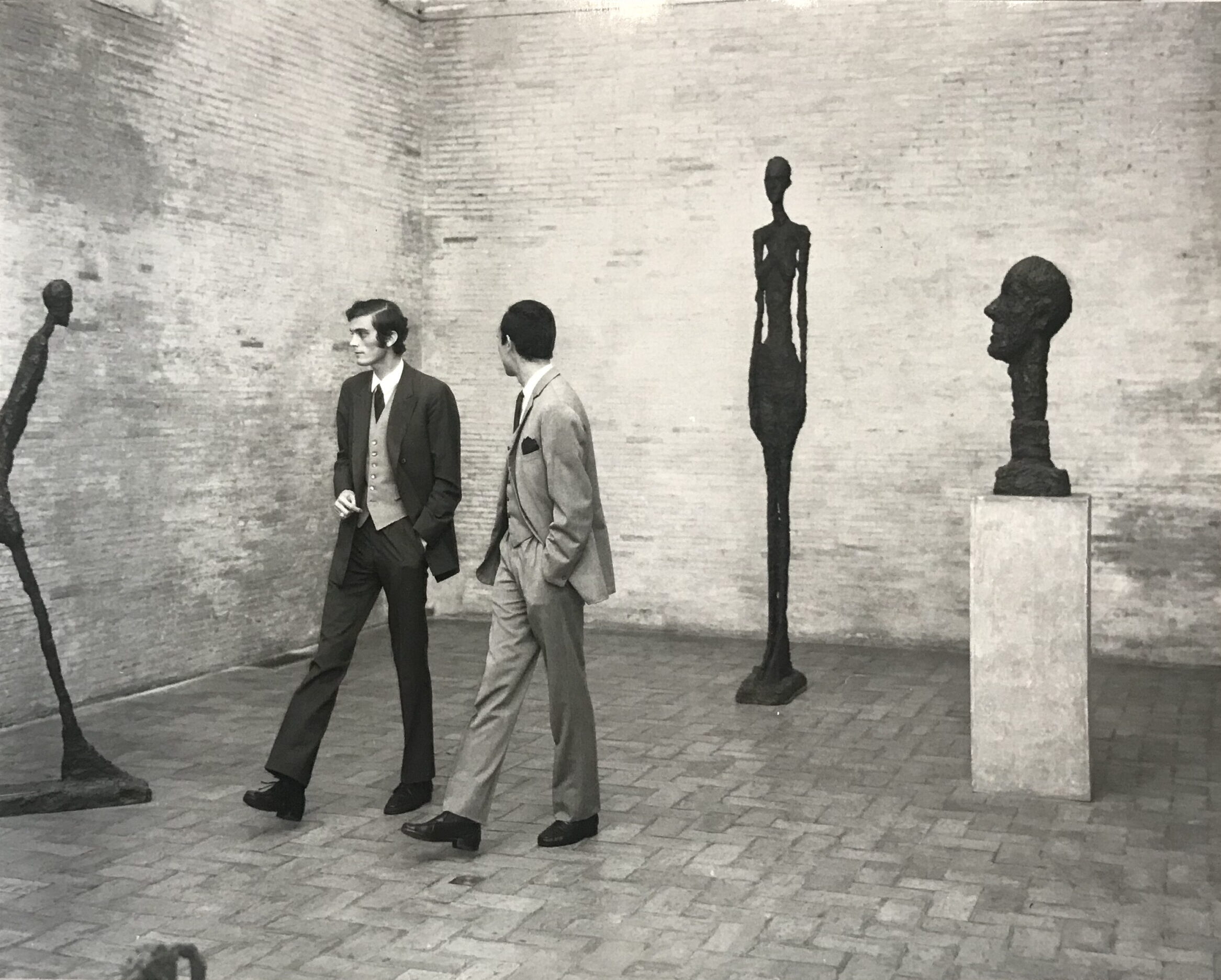

La visione di Balthus fu globale: oltre alla sua opera pittorica, introdusse una grande varietà nell’arredamento. Contrariamente alle tradizioni dei palazzi, acquistò mobili antichi da tutta Italia, che non esitò a ridipingere, tra cui mobili da chiesa, armadi e librerie, e iniziò a creare apparecchi di illuminazione originali. Sul fronte culturale, intraprese una politica espositiva ambiziosa, con retrospettive dedicate a figure come Auguste Rodin, Gustave Courbet, Alberto Giacometti e Georges Braque. Nel 1971, il Prix de Rome fu sostituito da un concorso aperto a tutte le discipline, tra cui la storia dell’arte e il restauro di opere d’arte.

Un’unicità riaffermata nel XXI secolo

La più antica residenza per artisti, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, è oggi un’istituzione pubblica nazionale sotto la supervisione del Ministero francese della Cultura. L’intera tenuta, comprendente giardini e edifici, è classificata come monumento storico in Francia e protetta dalla legge sui beni culturali in Italia.

L’Accademia occupa una posizione unica nella rete di accademie e istituti d’arte e archeologia stranieri presenti a Roma (una trentina) e nel panorama artistico romano in generale. Sottolinea la natura interdisciplinare delle sue missioni, il suo impegno per la multidisciplinarietà e la continua ricerca di un dialogo tra patrimonio e creazione contemporanea.

Villa Medici è al centro di un ampio programma di riallestimento, avviato nel 2022, chiamato Restituire l’incanto a Villa Medici, che integra design contemporaneo, artigianato d’arte e patrimonio restaurato.

Per approfondimenti: Bibliografia generale su Villa Medici e l’Accademia di Francia a Roma (Fr)