Recherche

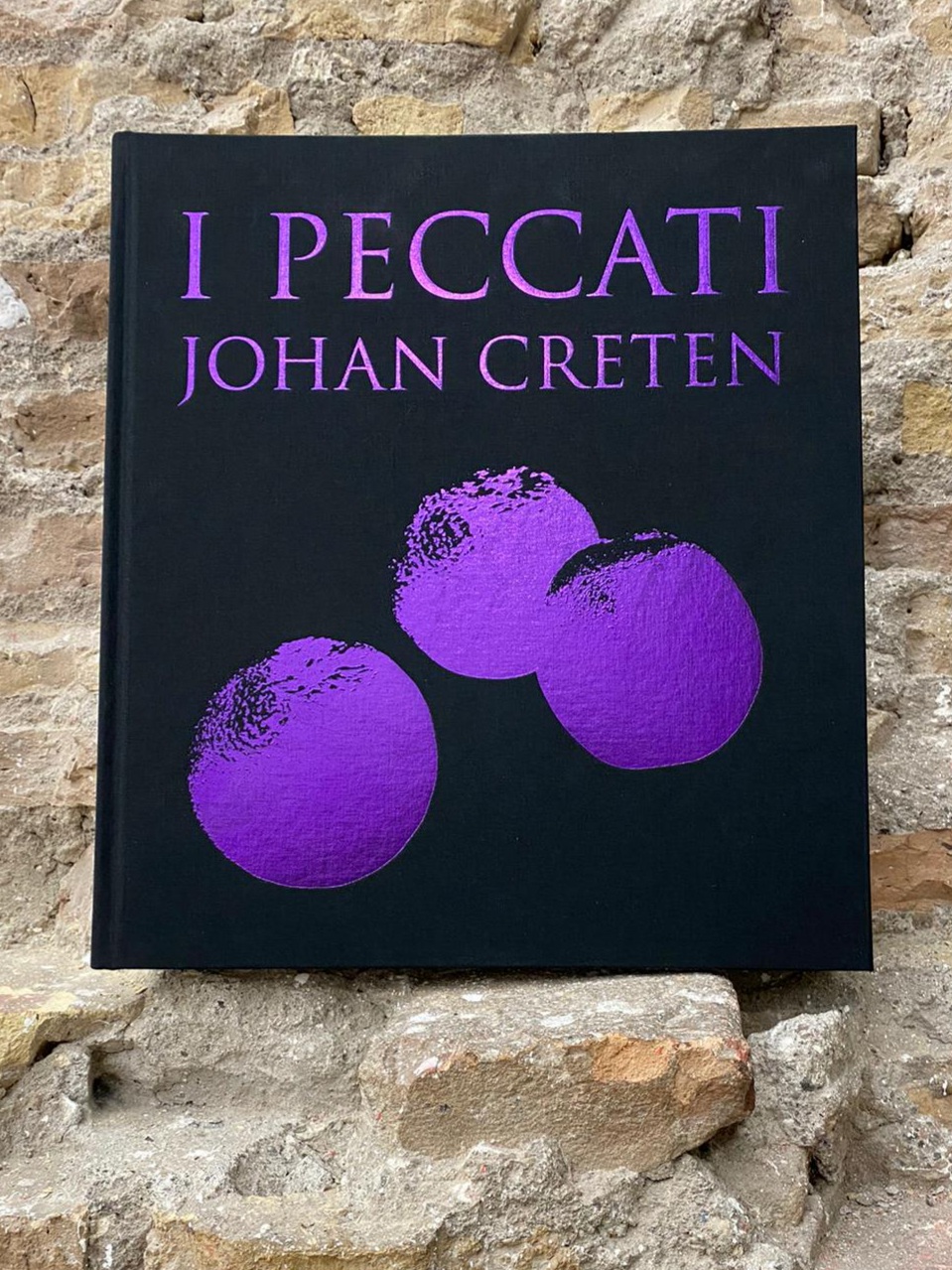

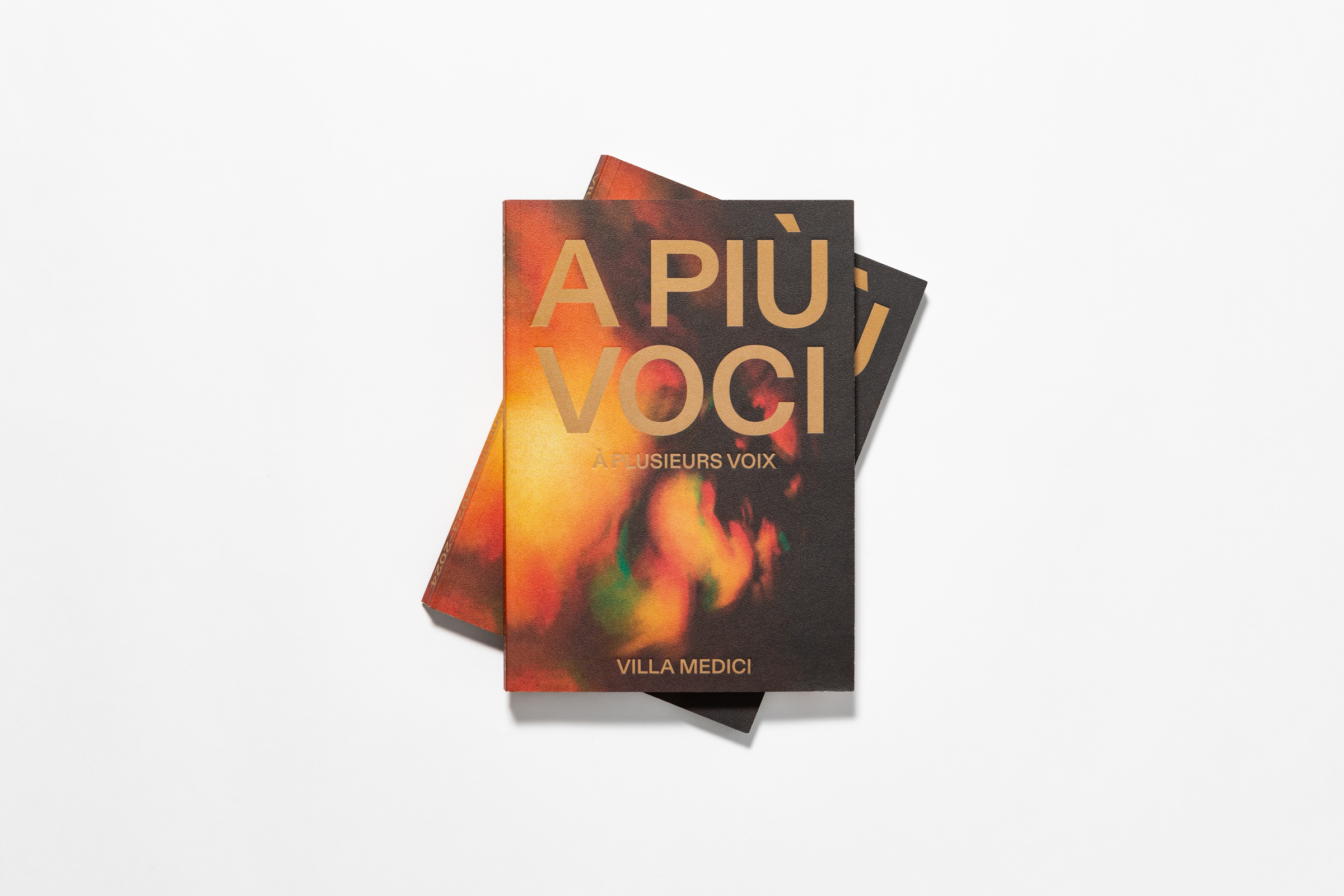

A più voci

À plusieurs voix

2024

Prix : 18€

Cette publication est en vente sur place, à la boutique de la Villa Médicis.

Le catalogue accompagne l’exposition des pensionnaires « A più voci / À plusieurs voix ».

Cette publication rassemblent des contributions inédites d’auteurs et autrices qui questionnent, racontent et mettent en perspective le travail des pensionnaires 2023-2024 dans un dialogue fécond autour de leurs pratiques artistiques.

200 pages

ISBN 978-88-89300-09-1

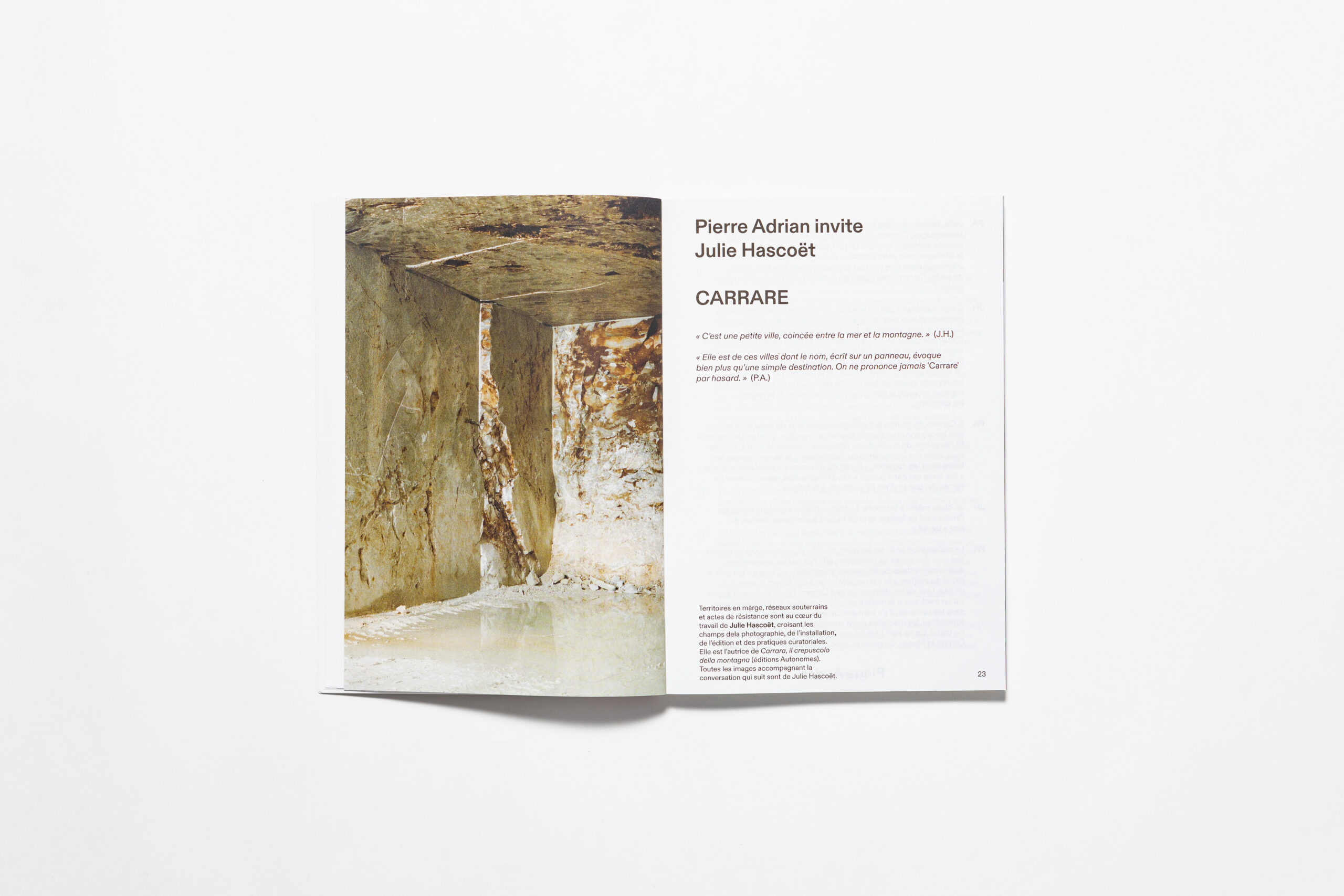

Pierre Adrian

Pierre Adrian (France, 1991) est écrivain. Il publie son premier livre en 2015 La Piste Pasolini, récit de voyage initiatique sur les traces du poète et cinéaste italien, pour lequel il reçoit le Prix des Deux-Magots et le Prix François-Mauriac de l’Académie française. Pierre Adrian publie ensuite Des Âmes simples (Prix Roger-Nimier), Le Tour de la France par deux enfants d’aujourd’hui (avec Philibert Humm) et Les Bons garçons, toujours aux éditions des Équateurs. En 2022, son roman Que reviennent ceux qui sont loin est publié aux éditions Gallimard. À sa sortie, Marine Landrot écrit dans Télérama : « Rares sont les écritures aussi limpides et ouvragées, capables de susciter une émotion proche des larmes. » Journaliste de formation, amateur de football et passionné de cyclisme, Pierre...

Mali Arun

Mali Arun (France, 1987) est vidéaste et réalisatrice. Son travail se situe entre la fiction, le cinéma documentaire et la vidéo d’art, il questionne et explore des espaces en marges, en mouvements ou en conflits. Mali Arun a exposé dans de nombreux lieux et festival en France et à l’international, notamment au Palais de Tokyo (Paris) en 2019, au Foam Museum (Amsterdam) en 2020 et à la Biennale de Lyon en 2022.

Elle est diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en 2013 et lauréate du Grand Prix du Salon Montrouge en 2018.

Ismaïl Bahri

Ismaïl Bahri (Tunisie, 1978) utilise la vidéo, le dessin, la sculpture ou le son, sans spécialisation. Il se positionne en observateur pour mettre en place un dispositif de captation de gestes et d’expérimentations empiriques, prêtant attention à « ce qui arrive ». Son travail s’intéresse au sens qui émerge à la périphérie du regard, dans la présence du monde environnant qui affleure et révèle sa présence.

Le travail d’Ismaïl Bahri a été montré notamment au Jeu de Paume (Paris), au Musée Reina Sofia (Madrid), au Centre Pompidou (Paris), à La Criée (Rennes), à la Verrière (Bruxelles), au Beirut Art Center (Beyrouth) et à la Staatliche Kunsthalle (Karlsruhe). Ses films ont été sélectionnés dans des festivals tels que TIFF (Toronto), NYFF (New York), IFFR (Rotterdam) et FID (Marseille).

Séverine Ballon

Séverine Ballon (France, 1980) est compositrice et violoncelliste. Ces deux activités se nourrissent l’une l’autre dans la recherche musicale qu’elle mène. Dans son travail d’interprète, elle privilégie les collaborations avec les compositeurs, dans l’intimité de la fabrique musicale. Elle a créé des solos et concertos de Rebecca Saunders, Chaya Czernowin, Mauro Lanza, Philippe Leroux et Francesca Verunelli entre autres.

Elle a étudié la composition à la Musikhochschule de Freiburg avec Johannes Schöllhorn et le violoncelle à la Hochschule für Musik de Berlin et de Lübeck avec Joseph Schwab et Troels Svane.

Lauréate du concours Luc Ferrari en 2019, elle a composé en 2021 le spectacle littéraire Je suis honorée d’être née dans ta tête, sur des textes de Babouillec. Ses projets récents...

Hélène Bertin

Hélène Bertin (France, 1989) revendique une « démarche volontairement bâtarde » déployée tout à la fois en tant qu’artiste et chercheuse. Elle vit à Cucuron (Vaucluse) et développe sa pratique en tissant des liens et en engageant des aventures de travail avec des personnes passionnées, activant toujours la notion d’altérité.

À rebours de toute lecture disciplinaire, elle aborde le geste et la matière comme des stratégies pour réunir des pratiques. Dans ses expositions, ce maillage de différentes typologies d’objets et de postures crée un récit collectif. Dans ses livres, elle se concentre sur des personnalités marginales pour transporter et transmettre des histoires parallèles. Pour Hélène Bertin, le rapport sensible aux faits d’habiter et de travailler se joue dans la coopération...

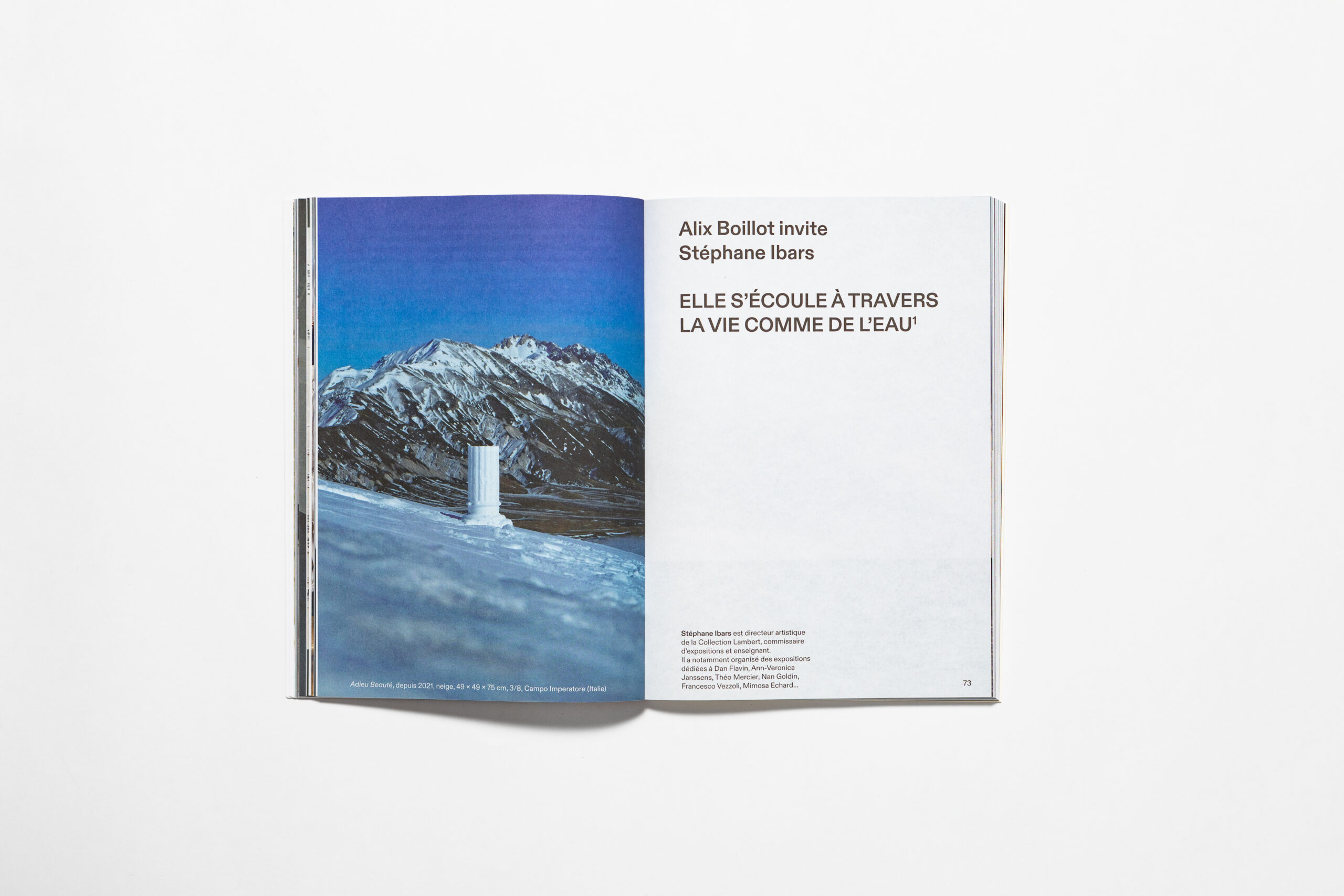

Alix Boillot

Alix Boillot (1992) conçoit des sculptures, des installations, des scénographies, des performances et des éditions. Toutes ont en commun la quête d’un certain versant – romantique, mystique, joueur – de notre humanité, qui s’attache à ce qui n’a d’autre valeur que celle qu’on y accorde. En d’autres termes, il s’agit de rassembler ici-bas des traces tangibles de notre attachement au sacré.

Diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, son travail a notamment été présenté à la Ménagerie de Verre (Paris), à Lafayette Anticipations (Paris), à la Fondation Ricard (Paris), à l’église Saint Ignace à l’occasion de la Nuit Blanche (Paris), à Plastique Danse Flore (Versailles), aux Subs (Lyon), au CND (Pantin), au CNDC (Angers), au Festival d’Automne (Paris) et au Festival...

Madison Bycroft

Madison Bycroft (Australie, 1987) vit et travaille à Marseille. Diplômé·e de la University of South Australia ainsi que du Piet Zwart Institute de Rotterdam, iel travaille avec la vidéo, la sculpture et la performance. Les recherches de Madison Bycroft s’étendent aux formes de lecture et d’écriture, d’expression et de refus, explorant la façon dont nous pourrions réimaginer la « lecture » (dans son sens étendu) et la compréhension, non pas comme accomplissement, mais comme relation.

Madison Bycroft a présenté son travail à Beyrouth, Singapour ou encore New York, mais aussi en France notamment au CAC Brétigny, à la Biennale de Rennes et au Palais de Tokyo. En 2022, plusieurs projets de performances l’ont amené·e à présenter son travail dans le cadre de la foire Art Basel en Suisse, dans...

Laure Cadot

Laure Cadot (France, 1980) est conservatrice-restauratrice spécialisée dans le traitement des matériaux organiques et des restes humains en particulier. Diplômée en histoire de l’art, muséologie et recherche appliquée de l’École du Louvre et en conservation-restauration et conservation préventive (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), elle exerce depuis une quinzaine d’années en tant qu’indépendante auprès des collections publiques françaises et européennes. Ses travaux de recherche sur le statut et la conservation des collections de restes humains l’ont amenée à travailler sur ces questions encore peu abordées au sein de la filière archéologie et ethnographie du Centre de Recherche et de Restauration des musées de France en tant que chargée de mission, et à publier régulièrement sur le...

Céline Curiol

Céline Curiol (France, 1975) est romancière et essayiste. Elle a publié une douzaine de livres dont Voix sans issue, Permission, L’Ardeur des pierres, Un quinze août à Paris – histoire d’une dépression, Finir par l’éternité et Les lois de l’ascension, dont plusieurs ont été traduits à l’étranger. Elle apporte régulièrement sa contribution à des revues et des recueils collectifs en lien avec la littérature ou les sciences humaines. Diplômée de l’École nationale supérieure des techniques avancées et de la Sorbonne, elle a été journaliste reporter à l’étranger pendant plus de dix ans avant de revenir vivre en France, où elle enseigne l’écriture créative et la communication écrite.

Jean-Charles de Quillacq

Jean-Charles de Quillacq (France, 1979) développe des ensembles de sculptures à la fois organiques et abstraits, conceptuels et fétichistes, qu’il présente en invitant d’autres personnes à prendre part à leurs protocoles d’exposition. Il a ainsi produit plusieurs performances dont Transport Amoureux à Triangle France en 2018 et Fraternité Passivité Bienvenue au Palais de Tokyo en 2016.

Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions monographiques, notamment en 2021 à Art 3 Valence, en 2020 à la galerie Marcelle Alix qui le représente, à Bétonsalon en 2019 et à La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec en 2018. Il a récemment exposé au Bemis Art Center (Omaha, États-Unis), au Musée d’Art Moderne de Paris, au Palais de Tokyo, à la Biennale Matter of Art de Prague...

Ophélie Dozat

Ophélie Dozat (France, 1993) est architecte, enseignante et chercheuse. Diplômée en 2018 de l’ENSA Versailles et de l’EHESS, elle poursuit un doctorat en architecture à École nationale supérieure d’architecture de Versailles (ENSA-V) et à l’université de Cergy-Pontoise avec une recherche qui interroge le rôle esthétique du mur de soutènement dans la construction des paysages.

Formée chez 2A+PA (Rome) et DOGMA (Bruxelles), ECOLE et N. Simon Architectes (Paris), elle co-fonde en 2022 son agence d’architecture Materra-Matang à Paris. Sa pratique se développe autour d’une analyse aiguë des milieux habités et naturels avec la forte intention de connecter l’architecture à son sol. Enseignante à l’ENSA-V, elle collabore également à des projets de recherche sur l’aménagement...

Hamedine Kane

Hamedine Kane (Mauritanie, 1983) est un artiste et réalisateur sénégalais vivant entre Dakar, Bruxelles et Paris. Son travail s’intéresse à l’exil, l’errance, l’héritage et la prise de conscience qui découle des expériences politiques post-indépendance de certains pays d’Afrique. Il questionne leur histoire récente, en particulier celle du Sénégal, et rend compte de ses bouleversements et de ses aspirations autour des notions d’Afro-nostalgie et d’Afro-utopie. Hamedine Kane s’intéresse également à l’influence de la littérature africaine, africaine-américaine et afro-diasporique sur les engagements politiques, sociaux et environnementaux.

Hamedine Kane a récemment participé à de nombreux festivals et biennales en France et à l’international telles que les Biennales de Dakar et de Berlin en...

Kapwani Kiwanga

Kapwani Kiwanga (Canada, 1978) est une artiste française et canadienne vivant et travaillant à Paris. Kiwanga a étudié l’anthropologie et la religion comparée à l’Université McGill de Montréal et a suivi un cursus en art à l’école des Beaux-Arts de Paris.

En 2022, elle obtient le Zurich Art Prize (CH). Elle est lauréate du Prix Marcel Duchamp (FR) en 2020, du Frieze Artist Award (USA) et du Prix Sobey pour les Arts (CA) en 2018. Elle représentera le Canada à la 60e édition de la Biennale d’art de Venise en 2024.

Kiwanga est représentée par la Galerie Poggi, Paris ; Goodman Gallery, Johannesburg, Le Cap et Londres et la Galerie Tanja Wagner, Berlin.

Laure Limongi

Laure Limongi (France, 1976) développe un travail transdisciplinaire tissant des liens avec la musique, la performance et les arts visuels, mais aussi l’histoire et les sciences. La prédilection de Laure Limongi pour l’enquête, les mots, l’expression et les langues s’exprime à travers différents gestes artistiques. Elle écrit des livres – roman, fiction documentaire, essai, poésie – et les met en scène sous forme de conférences performées. Parmi ses derniers ouvrages publiés, le diptyque Ton cœur a la forme d’une île et On ne peut pas tenir la mer entre ses mains (Grasset, 2019 et 2021), ainsi que le recueil J’ai conjugué ce verbe pour marcher sur ton cœur (L’Attente, 2020). Adepte des odyssées collectives, Laure Limongi développe des collaborations artistiques et enseigne la création...

Morad Montazami

Morad Montazami (France, 1981) est historien de l’art, éditeur et commissaire d’exposition. Après avoir officié à la Tate Modern (Londres) entre 2014 et 2019 en tant que curator « Moyen-Orient et Afrique du nord », il développe la plateforme éditoriale et curatoriale Zamân Books & Curating qui explore et revalorise les modernités arabes, africaines et asiatiques. On lui doit de nombreux essais sur des artistes tels que Zineb Sedira, Walid Raad, Latif Al Ani, Faouzi Laatiris, Michael Rakowitz, Mehdi Moutashar ou Behjat Sadr, et des expositions dont Bagdad Mon Amour, Institut des cultures d’Islam, Paris, 2018 ; New Waves: Mohamed Melehi and the Casablanca Art School, The Mosaic Rooms, Londres & MACCAL, Marrakech & Alserkal Arts Foundation, Dubaï, 2019-2020 ; Douglas Abdell:...

Justinien Tribillon

Justinien Tribillon (France, 1989) est un curateur, écrivain et éditeur dont le travail aborde différents media et disciplines : sciences sociales, photographie, architecture et histoire. En 2021, il présente à la Biennale d’Architecture de Venise l’exposition « Welcome to Borderland » consacrée à la migration des plantes. En 2023, il assure le commissariat et la production de « Jachères », une exploration des friches urbaines et périurbaines du Nord de la France par le biais de l’art, du design et de l’architecture.

Titulaire d’un doctorat en urbanisme de la Bartlett School of Planning, University College London, Justinien Tribillon est l’auteur d’une thèse consacrée au Boulevard périphérique de Paris comme artefact sociotechnique. Cofondateur de Migrant Journal, magazine en six numéros...

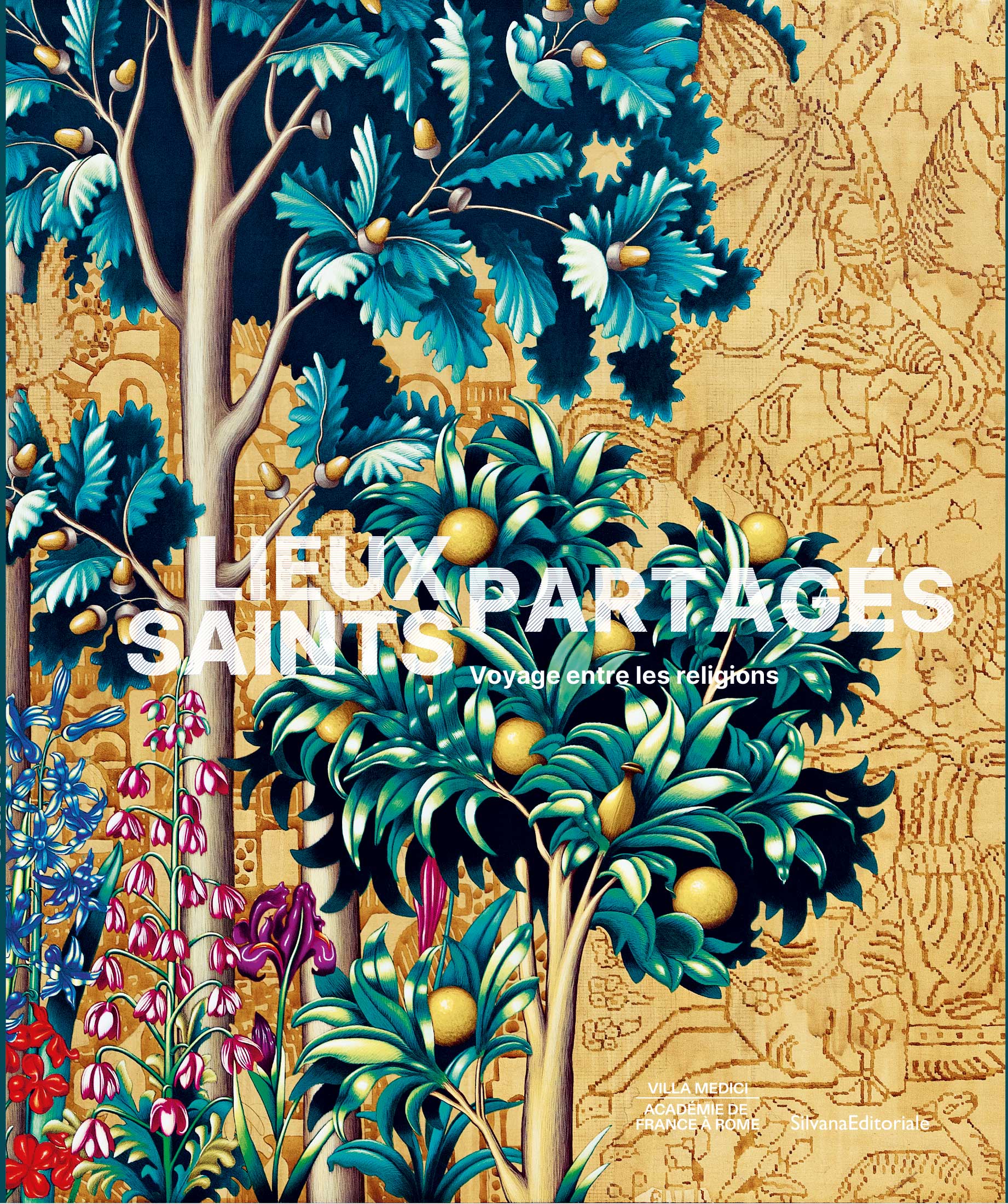

Lieux Saints Partagés

09.10.2025 - 19.01.2026

- Commissaires :

- Dionigi Albera

- Raphaël Bories

- Manoël Pénicaud