Recherche

Changer la prose du monde

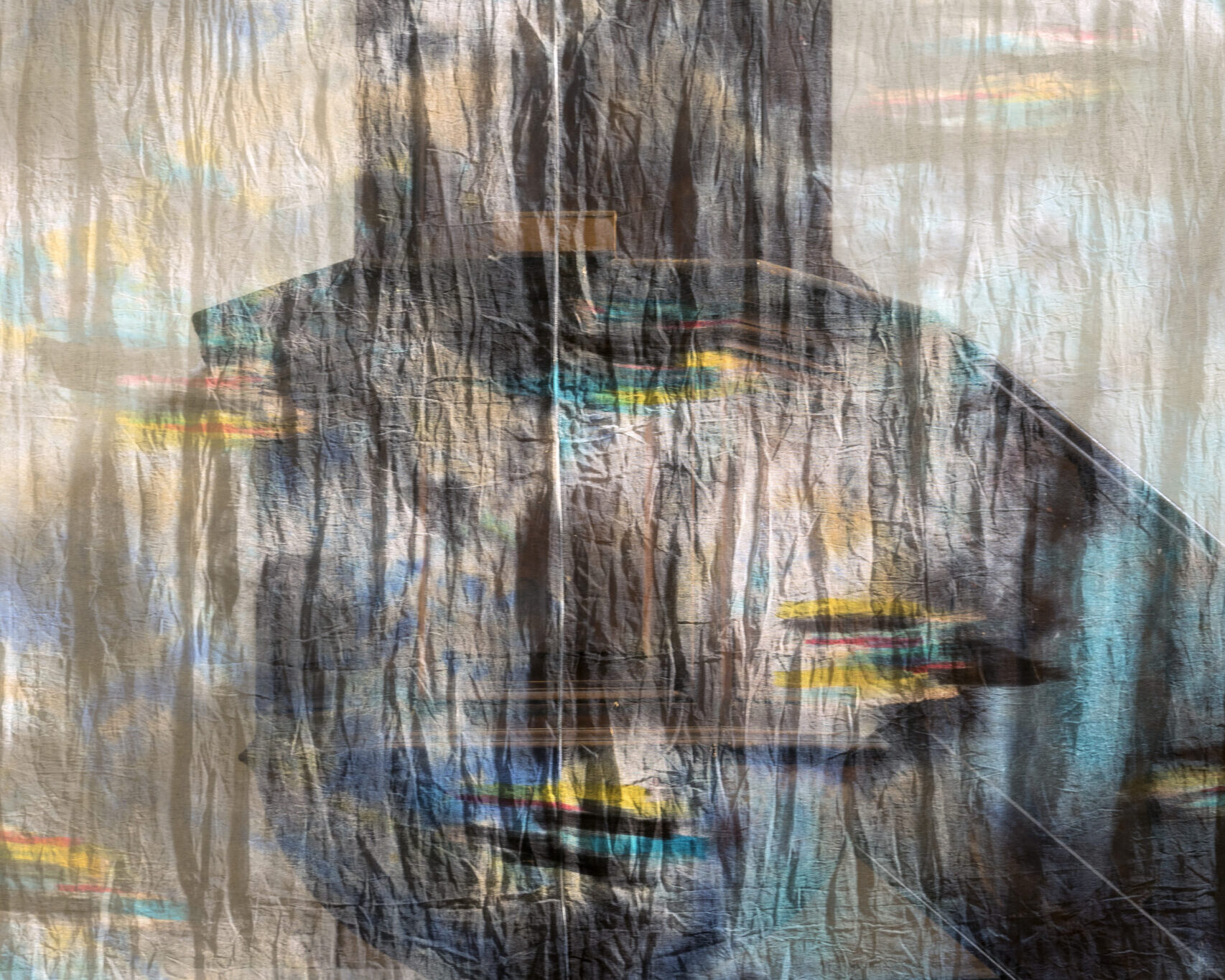

Exposition des pensionnaires

28.06 - 08.09.2025

- Commissaire

- Lilou Vidal

Comme chaque année à l’approche de l'été, l’Académie de France à Rome réunit dans une exposition collective les projets des seize pensionnaires au terme de leur année de résidence à la Villa Médicis. À cette occasion, les œuvres quittent l’intimité des ateliers pour rejoindre les salles d’exposition à la rencontre du public.

Changer la prose du monde

Changing the prose of the world

Mudar a prosa do mundo

Mengubah prosa dunia

تغيير نثر العالم.

Cambiare la prosa del mondo (Changer la prose du monde) réunit les projets et travaux réalisés par les pensionnaires de la Villa Médicis au cours de leur année de résidence à Rome. Décliné dans la pluralité des langues maternelles des pensionnaires, l’intitulé de l’exposition, s’inspire du premier vers d’un court poème en italien de la poétesse Amelia Rosselli (1930-1996) dont la langue rythmique et dissidente perturbe les fondements du langage normé et des narrations dominantes.

Célébrant la variété des cultures, la multidisciplinarité et l’esprit plurivers, critique et engagé des pensionnaires de cette promotion, l’injonction contenue dans ce titre Cambiare la prosa del mondo fait écho aux opérations des récits artistiques, poétiques, politiques et écologiques qui animent leurs recherches.

Dans un exercice choral porté par une diversité de voix l’exposition prend forme dans la variété des pratiques artistiques de la littérature à la création musicale en passant par l’histoire de l’art, les arts plastiques, la photographie et le cinéma.

Les langages libérés contaminent les murs et salles d’exposition de la Villa comme sur les pages d’un livre, grâce à l’intervention typographique de Montasser Drissi invité pour l’occasion. Le récit visuel de l’exposition est ponctué de phrases littéraires, choisies, glanées ou inventées par chacun et chacune en réponse aux mots de Rosselli.

Ce processus d’écriture aléatoire et plurilinguistique est le produit d’une co-respiration et d’un état d’esprit de seize singularités ayant partagé pendant un an, le même air et le même lieu, sans jamais cesser de réimaginer le monde et l’horizon des possibles.

Commissaire : Lilou Vidal

Scénographie graphique: Montasser Drissi

Artistes invités : Carlotta Bailly-Borg, Florentin Ginot, Edi Hila, Mathieu Guillin, Mathieu Lemarié, Ludovica Manzo, Flor Paichard, Yann Vasnier

Programmation

Un programme de performances, activations et de médiation se déroule sur toute la durée de l’exposition.

Programme de médiation

6,12, 19, 20, 26, 27 Juillet

14h – 19h

en anglais

avec les étudiants de NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

pour les visiteurs munis d’un billet de l’exposition, sans réservation préalable

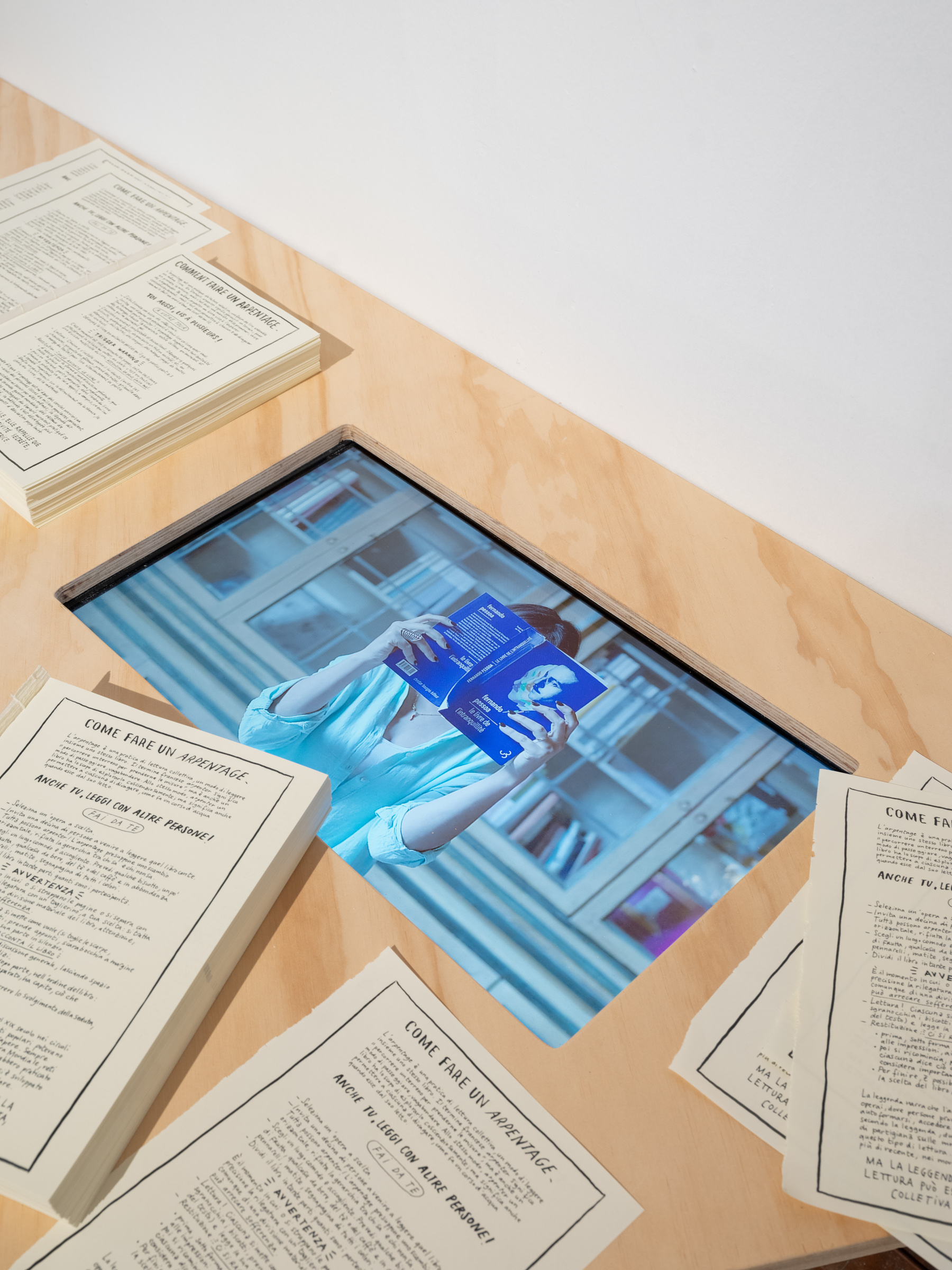

Séance d’arpentages

6,12, et 19 juillet

16h, 60’

Lise Wajeman en collaboration avec les étudiants de NABA (Nuova Accademia di Belle Arti)

en anglais

pour les visiteurs munis d’un billet de l’exposition, sans réservation préalable

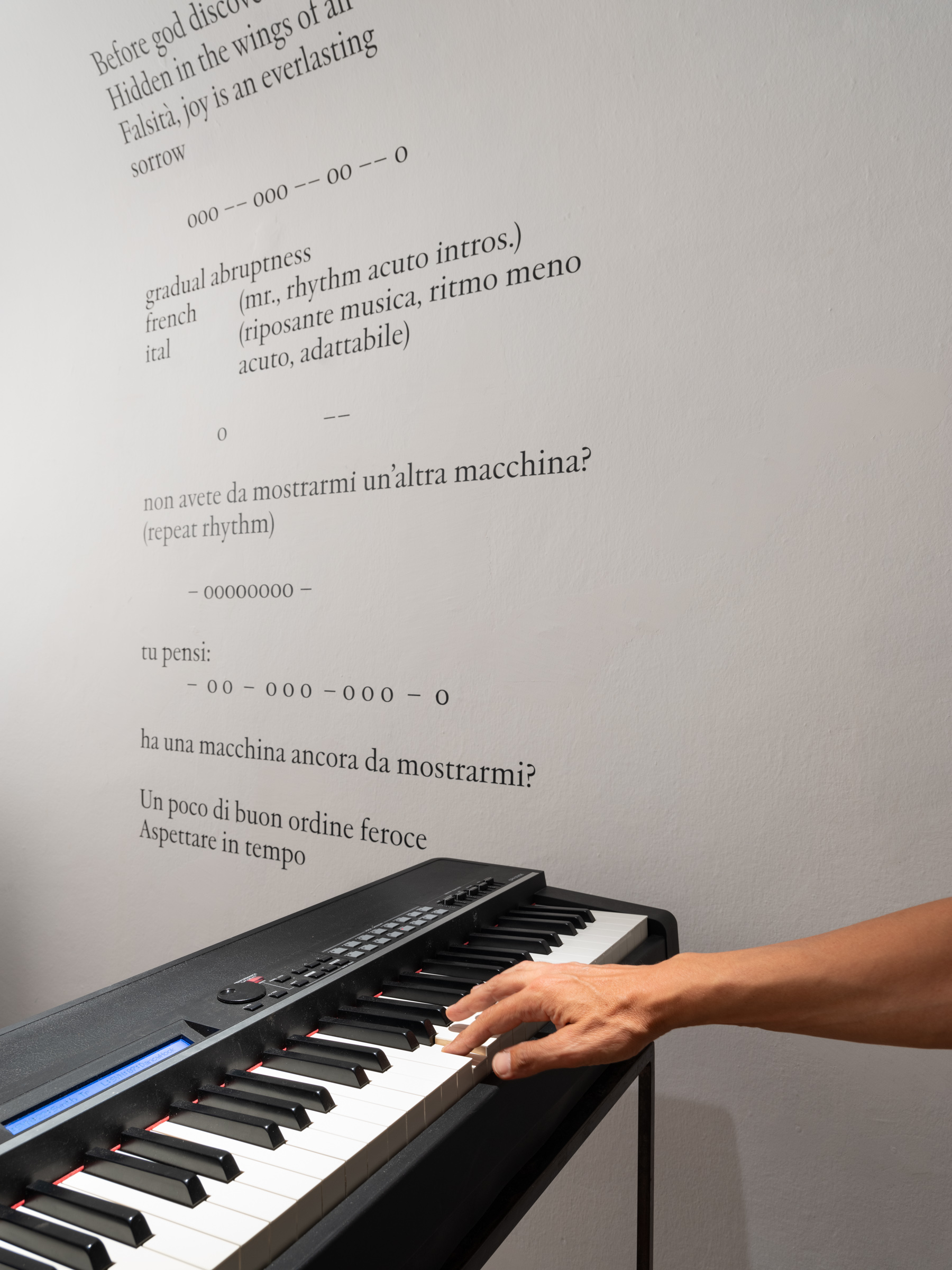

Performance musicale

That’s Where We Are

5, 12, 19 et 26 juillet

17h, 20’

Pierre-Yves Macé interprétée par Ludovica Manzo

pour les visiteurs munis d’un billet de l’exposition, sans réservation préalable

Visites pour les personnes en situation de handicap visuel

réservation et informations à

[email protected]

Informations pratiques

Date : du 28 juin 2025 au 8 septembre 2025

Horaires : de 10h à 19h tous les jours, sauf le mardi (fermeture)

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€

Tarif TRIBU : 1€

Gratuit pour les détenteurs de la carte SOLO ou DUO

L’exposition bénéficie d’un dispositif d’audiodescription pensé par les pensionnaires de la Villa Médicis. L’accès à ces contenus est disponible dans les salles d’exposition via QR.

Lilou Vidal

Lilou Vidal est commissaire d’exposition et éditrice basée à Turin. Elle a réalisé de nombreuses expositions monographiques et collectives dans des musées et des institutions tels que The Weight of the Concrete Ezio Gribaudo en co-commissariat avec Tom Engels, Museion Bolzano (2024) / Grazer Kunstverein (2023), Ernesto de Sousa – Exercices of Poetic Communication & other aesthetic operators, Galerias Municipais, Lisbonne (2022), Exposition du 22e Prix Fondation Pernod Ricard, Bonaventure (2021), This Is My Body, My Body Is Your Body, My Body Is The Body of The Word, Centre d’Art Le Delta Namur (2019) et Guy Mees : The Weather is Quiet Cool and Soft, MuZee, Ostende (2019) / Kunsthalle Wien, Vienne (2018).

Elle a fondé et dirigé en 2014 le Bureau des Réalités à Bruxelles, dont le programme était axé sur le langage, la poésie et ses manifestations incarnées (2014-2019). Elle a édité récemment plusieurs livres et monographies d’artistes, dont Tomaso Binga – Euforia (Lenz Press, 2024) et travaille régulièrement avec des maisons d’édition et magazines telles que Axis Axis, Paraguay Press, Sternberg Press, Nero et Mousse. Elle participe à de nombreuses conférences et jurys tel que celui du prix littéraire international Bernard Heidsieck-Centre Pompidou (2024,2025).

Elle est cofondatrice avec Cally Spooner de UNA SCUOLA AL CASTELLO DI RIVOLI, un nouveau lieu d’enseignement artistique depuis 2024 au Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea. Elle est directrice artistique et scientifique de l’Archivio Gribaudo à Turin.

Haig Aivazian

Haig Aivazian (1980, Liban) est un artiste plasticien basé à Beyrouth. Son travail traverse l’image en mouvement, la sculpture/installation, le dessin et la performance, et explore la manière dont le pouvoir intègre, affecte et déplace les personnes, les objets, les animaux, le paysage et l’architecture. Entre 2020 et 2022, il a été directeur artistique du Beirut Art Center, où il a fondé et dirigé la publication numérique thederivative.org.

Bianca Bondi

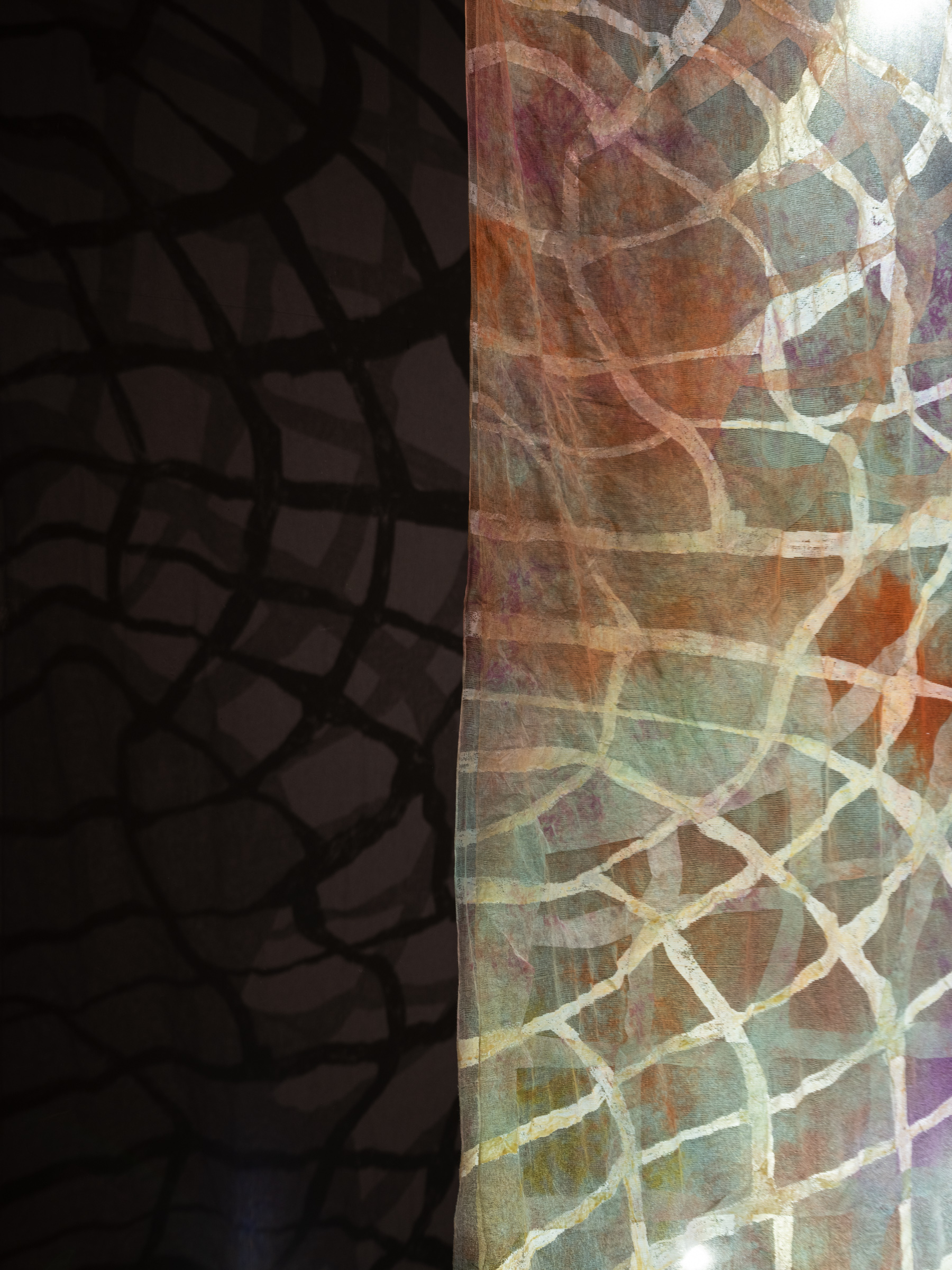

Bianca Bondi (1986, Afrique du Sud) est une artiste plasticienne basée à Paris. Sa pratique implique l’activation ou l’élévation d’objets banals par l’utilisation de réactions chimiques. Les matériaux qu’elle travaille sont choisis pour leur potentiel de transformation ou leurs propriétés intrinsèques, ils soulignent l’interconnectivité des choses du monde, leur fugacité, et révèlent les cycles de la vie et de la mort. Ses œuvres ont notamment été exposées à Lafayette Anticipations (2023), la Fondation Louis Vuitton (2021), Casino Luxembourg (2020), et dans le cadre des Biennales de Lyon 2019, Busan 2020, et Thaïlande 2021.

Jérôme Printemps Clément-Wilz

Jérôme Printemps Clément-Wilz (France) est un auteur-réalisateur qui travaille notamment la matière documentaire. Ses films ont été sélectionnés aux festivals de Rotterdam, Amsterdam, Toronto… et sont intégrés aux collections de la Cinémathèque Française. Il a reçu le Grand Prix à Doxa, au Hong Kong Film Festival et une Étoile de LaSCAM. Son travail part également de la performance pour se déployer vers la photographie et l’installation. Avec les collectifs La Tendre Émeute, Epectase et Carmel Miracle, il s’est notamment produit au Zénith de Paris, au musée TRAFO et a été exposé à Circulation(s) et à Mécènes du Sud. Il est également membre fondateur des Ateliers Wonder.

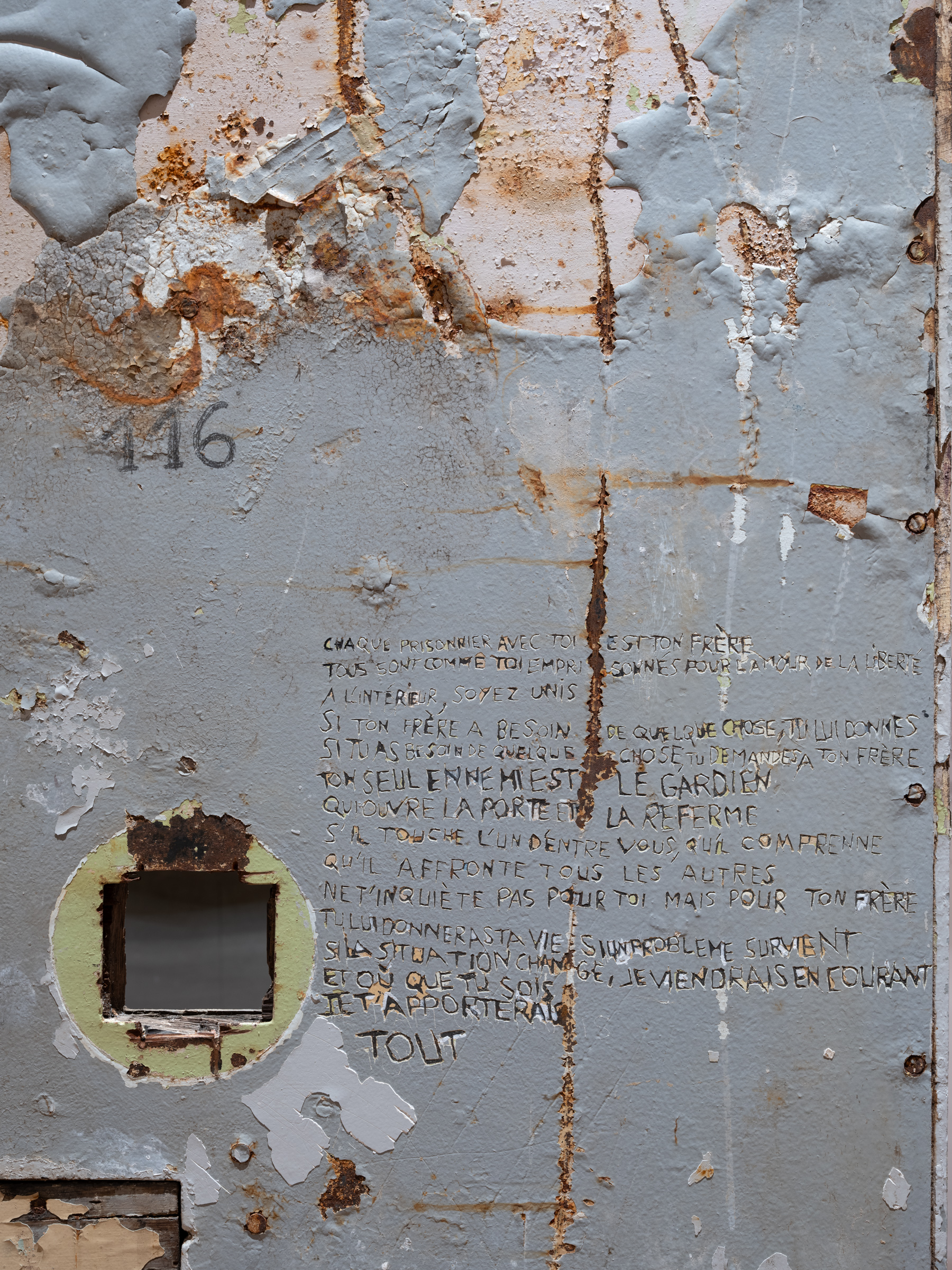

Nicolas Daubanes

Nicolas Daubanes (1983, France) est un artiste vivant et travaillant à Perpignan. Il réalise un travail autour du monde carcéral (dessins, installations, vidéos) issu de résidences immersives dans les maisons d’arrêt, depuis plus de 15 ans. Nicolas Daubanes est lauréat du Prix Mezzanine Sud les Abattoirs 2017, du Prix des Amis du Palais de Tokyo en 2018 et du prix Drawing Now en 2021. Il a présenté une grande installation à la Biennale de Lyon en 2022. En 2025, il présentera une exposition personnelle au Panthéon à Paris.

Abdessamad El Montassir

Abdessamad El Montassir (1989, Maroc) est artiste plasticien. Collaborant avec des scientifiques, des citoyens et citoyennes-témoins et des militants et militantes, il développe une pratique artistique à la croisée de la recherche et de la création. Ses œuvres sont le fruit d’un méticuleux processus où le recueil de témoignages immatériels et de récits collectifs vient raviver des mémoires orales bien souvent enfouies et tues par l’histoire officielle.

Alessandro Gallicchio

Directeur du Département d’histoire de l’art (depuis 2025)

Pensionnaire de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis (2024 – 2025)

Bio

Alessandro Gallicchio (1986, Italie) est maître de conférences en histoire de l’art contemporain à Sorbonne Université, membre du centre André-Chastel et chercheur associé au CETOBaC. Docteur en histoire de l’art des universités de Florence, Paris-Sorbonne et Bonn (2016), il poursuit ses recherches en suivant les méthodologies élaborées par l’histoire sociale et politique de l’art. Il s’est d’abord intéressé aux influences du nationalisme et de l’antisémitisme dans la construction du discours artistique et il a décidé ensuite de questionner la manière dont la propagande des régimes totalitaires s’exprime non seulement à travers la critique d’art, mais également dans l’espace urbain. À partir des traces matérielles laissées par le fascisme italien dans les Balkans colonisés, il a mené une étude sur la fabrication et sur l’interprétation des « patrimoines dissonants ». Ce travail l’a amené à étudier les processus de la monumentalisation et les stratégies visuelles mises en place par le colonialisme, thématiques qu’il traite à l’aide des théories proposées par la géographie de l’art et par les perspectives postcoloniales. Actuellement, il étudie l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes peintres ayant développé une sensibilité pour la représentation des « urbainités » en Méditerranée et dans les Balkans. En 2021, il est lauréat de la bourse André Chastel de la Villa Médicis. Il est pensionnaire de l’Académie de France à Rome de septembre 2024 à avril 2025.

Amalia Laurent

Amalia Laurent (1992, France) est une artiste et chercheuse qui vit et travaille entre Paris et Nîmes. Elle aborde des thèmes topographiques, géographiques et cartographiques à la fois réels et fantasmés. Son obsession pour les réalités alternatives a donné naissance à un corpus d’oeuvres – teintures, installations, performances, sculptures – qui rend tangible les frontières entre monde réel et/ou parallèles. Elle réalise actuellement une recherche autour des liens entre dispositions architecturales et pratiques processionnelles à l’EHESS et elle est également membre du groupe de musique javanais Genthasari de l’association Pantcha Indra.

Pierre-Yves Macé

Pierre-Yves Macé (1980, France) est compositeur. Son travail croise la musique électroacoustique et la musique instrumentale avec une méthode qui emprunte à la musique concrète, en prenant le son enregistré, le document ou l’archive comme source première. Il publie des disques sur les labels Tzadik, Sub Rosa et Brocoli. Il écrit des partitions pour les ensembles L’Instant donné, les Cris de Paris, ou Ictus. Il collabore régulièrement avec des metteurs en scène (Sylvain Creuzevault, Joris Lacoste), chorégraphes (Emmanuelle Hunh, Liz Santoro et Pierre Godard) et écrivains (Pierre Senges, Mathieu Larnaudie). Sa musique a fait l’objet d’un Portrait pour l’édition 2023 du Festival d’Automne à Paris.

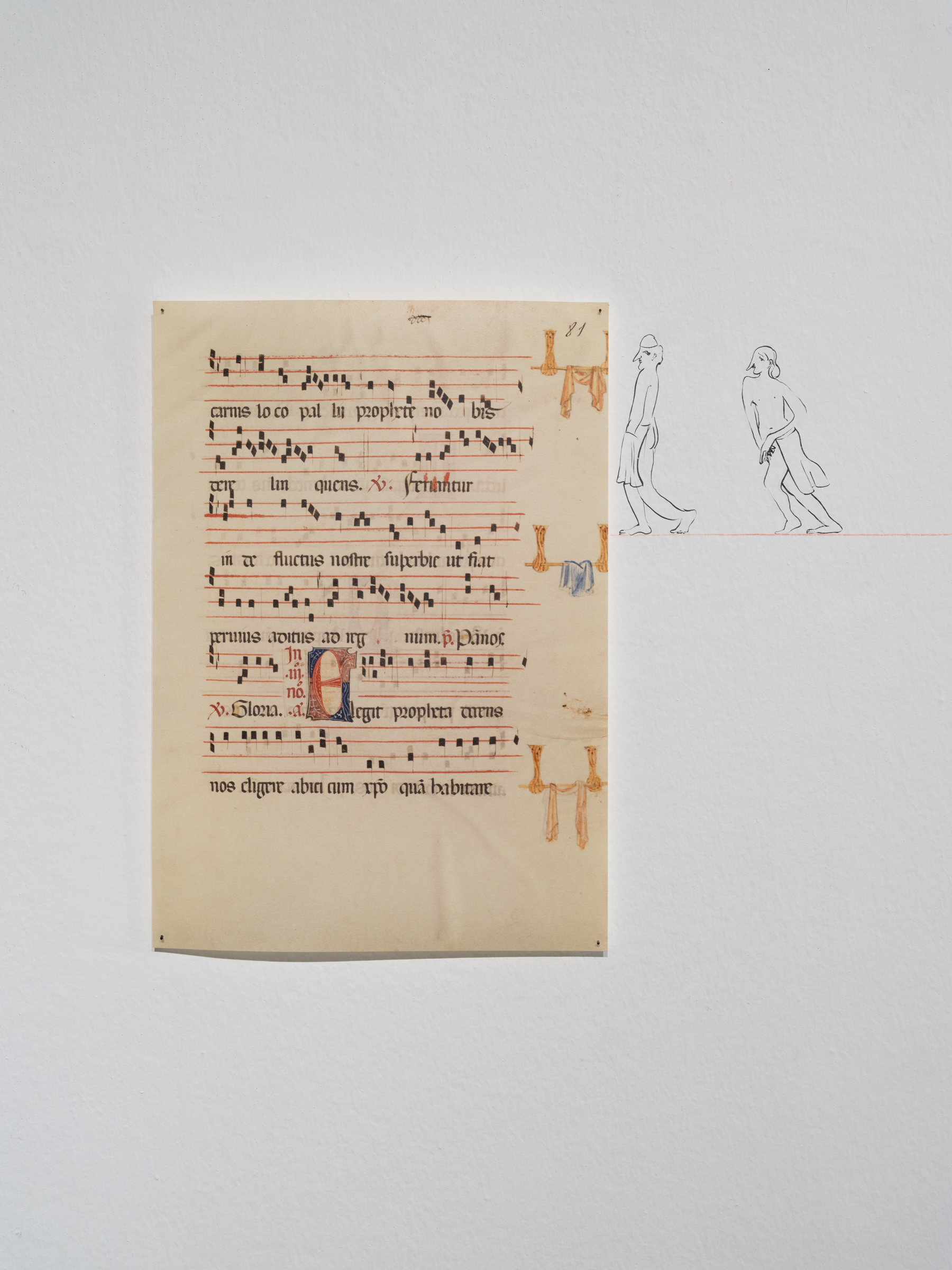

Clovis Maillet

Clovis Maillet (1981, France) a publié La parenté hagiographique (2014) et Les genres fluides (2020). Il a dirigé plusieurs numéros de revues scientifiques tout en menant des recherches sur les usages de l’histoire dans l’art contemporain (Witch TV, 2021 ; Un Moyen âge émancipateur, avec Thomas Golsenne, 2021). Clovis Maillet pratique, avec Louise Hervé, la performance, l’installation et réalise des films depuis le début des années 2000. Ils ont publié Attraction Étrange, 2013, Spectacles sans objet, 2015 et L’Iguane, 2018. Clovis Maillet a co-écrit avec le collectif Foulles le spectacle Medieval Crack.

Nicolas Sarzeaud

Nicolas Sarzeaud (1992, France), est diplômé de l’École du Louvre et docteur de l’EHESS, membre associé au Centre de Recherche Historique et chargé de recherche FRS-FNRS à l’Université catholique de Louvain. Il a soutenu en 2021 une thèse sur le culte aux Suaires du Christ entre le XIVe et le XVIe siècle, publiée au Cerf en 2024 sous le titre Les Suaires du Christ en Occident. Il a enseigné à l’Université Lumière Lyon II ainsi qu’à l’Université de Lorraine et publié de nombreux articles sur le culte des images à la fin du Moyen Âge et la façon dont elles étaient montrées, regardées, diffusées grâce à une intense production de copies, qu’il replace dans une longue histoire du fac-similé.

Claudia Jane Scroccaro

Claudia Jane Scroccaro (1984, Italie) est une compositrice italienne basée à Paris, où elle enseigne la musique électronique à l’Ircam. Elle cherche à atteindre une cohérence entre l’écriture instrumentale et électronique structurée à travers des outils personnels de composition assistée par ordinateur. Sa musique oscille entre deux temporalités extrêmes qui se traduisent par une alternance entre des rythmes débordants et compulsifs, et des explorations introspectives immersives, entrelacées avec l’expressivité de la voix parlée.

Seynabou Sonko

Seynabou Sonko (1993, France) est une artiste originaire de la diaspora sénégalaise et basée à Paris. Diplômée de l’UQAM à Montréal, de l’ENSAV La Cambre à Bruxelles et de l’Université Paris 8, ses premiers pas littéraires sont marqués par la publication de textes dans des revues telles que Sabir, Muscle ou Sève. En 2023, elle publie son premier roman Djinns aux éditions Grasset, récompensé par le Prix du Cheval Blanc, et le prix de la Porte Dorée. Seynabou Sonko est également musicienne, scénariste et chanteuse. Son univers musical, tout comme ses écrits, témoigne d’une créativité débordante et d’une volonté affirmée de briser les frontières.

Ana Vaz

Ana Vaz (1986, Brésil) est une artiste et cinéaste née dans le Midwest brésilien habité par les fantômes enfouis par sa capitale moderniste : Brasília. Sa filmographie provoque et questionne le cinéma en tant qu’art de l’(in)visible et instrument capable de déshumaniser l’humain, élargissant les connexions avec des formes de vie autres qu’humaines ou spectrales. Conséquences ou expansion de sa cinématographie, ses activités artistiques s’incarnent également dans l’écriture, la pédagogie critique, les installations ou les marches collectives.

Pierre Von-Ow

Pierre Von-Ow (1992, France) est chercheur en histoire de l’art et commissaire d’exposition, diplômé de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Columbia University. Ses travaux portent principalement sur les intersections entre arts et sciences à l’Époque moderne. Il a soutenu en 2024 à Yale University une thèse consacrée à l’histoire de la perspective en Grande-Bretagne et dans l’Empire britannique aux XVIIe et XVIIIe siècles. En 2021, il a été commissaire de l’exposition virtuelle William Hogarth’s Topographies pour la Lewis Walpole Library. Parmi ses publications, il a récemment co-édité une anthologie des écrits de Jean-Claude Lebensztejn sur le cinéma (Propos filmiques, Paris, Macula, 2021) ainsi qu’un numéro spécial de la revue Écrans sur William Hogarth et le cinéma (Paris, Garnier, 2024).

Lise Wajeman

Lise Wajeman (1973, France) est professeure de littérature comparée à l’Université Paris Cité. Elle travaille sur la littérature et l’art de la Renaissance, et a notamment publié L’Amour de l’art. Erotique de l’artiste et du spectateur au XVIe siècle (Droz, 2015). Depuis 2016, elle suit également l’actualité de la littérature contemporaine comme critique : elle a publié de nombreux articles dans Mediapart et contribue régulièrement au podcast L’Esprit critique.

Louisa Yousfi

Louisa Yousfi (1988, France) est journaliste et critique littéraire. Elle est l’autrice de Rester barbare (La Fabrique, 2022), ouvrage dans lequel elle s’empare du motif de « la barbarie » emprunté à l’écrivain algérien Kateb Yacine pour proposer un récit à la fois politique et littéraire de ce (re)devenir barbare des Noirs et des Arabes de France. Elle a plus récemment participé à l’ouvrage collectif Contre la littérature politique (avec Pierre Alferi, Nathalie Quintane, Leslie Kaplan, Tanguy Viel et Volodine, La Fabrique, 2024).