Recherche

Les collections

L'Académie de France à Rome conserve une collection comptant près de 5000 œuvres présentées en partie dans la Villa Médicis et ses jardins, qui font l’objet d’étude et de campagnes de restauration régulières.

Tour d’horizon de la collection

La collection de l’Académie de France à Rome est constituée d’un grand nombre de pièces de mobilier historique, d’objets d’art et de design contemporain, d’une importante collection de tirages en plâtre, dont les plus anciens remontent à une commande de Louis XIV, de tapisseries des XVIIe et XVIIIe siècles, de bas-reliefs antiques, ainsi que de médailles. La collection de peintures compte environs 500 œuvres, dont 463 portraits de pensionnaires réalisés entre 1798 et 1936. L’Académie possède également plusieurs instruments de musique historiques, un important fonds d’art graphique constitué de gravures, dessins et aquarelles, ainsi qu’une photothèque réunissant environ 16 000 photographies (tirages, ektachromes et négatifs). L’Académie est également dépositaire d’œuvres provenant des collections françaises, notamment du Mobilier national.

Une maison de famille

Le cardinal Ferdinand Ier de Médicis s’installe en 1576 dans la villa romaine qui porte aujourd’hui son nom : il y entreprend d’importants aménagements et déploie sa somptueuse collection d’œuvres d’art dans l’édifice et les jardins. En 1587, lorsqu’il devient grand-duc de Toscane et part s’installer à Florence, il emporte avec lui une grande partie de sa collection, aujourd’hui conservée à la Galerie des Offices, sous la Loggia des Lanzi, dans les jardins de Boboli et au musée du Bargello.

Créée en 1666 par la volonté de Louis XIV, l’Académie de France à Rome dispose elle aussi d’une collection constituée au fil des siècles, notamment d’œuvres des pensionnaires. Après le saccage en 1793 du palais Mancini où elle est installée, l’Académie de France à Rome s’établit en 1803 à la Villa Médicis. Au côté des œuvres sauvées du pillage du palais Mancini et des rares pièces antiques laissées par Ferdinand de Médicis, la collection de sculptures renaît grâce aux copies en plâtre réalisées par les pensionnaires de l’Académie.

La tradition des portraits

Les portraits des pensionnaires, exécutés lors de leur séjour à la Villa Médicis selon une tradition qui se diffuse dans les Académies romaines, forment, avec une quarantaine d’autres tableaux, la collection de peintures de l’Académie de France à Rome. Ingres, Berlioz ou Debussy figurent parmi les 463 portraits réalisés entre 1810 et 1935 par les pensionnaires peintres. Cette tradition remonte probablement au XVIIIe siècle, lorsque l’Académie était encore installée au palais Mancini, et a perduré jusqu’en 1935.

La collection de peintures de la Villa Médicis continue aujourd’hui de s’enrichir grâce à de récentes acquisitions comme celles du Portrait du cardinal Ferdinand de Médicis (1575) de Jacopo Zucchi, de la Chambre de l’artiste à la Villa Médicis, dite la chambre turque (1850) d’Alfred de Curzon, du tableau Le Retour sur terre de Coré et l’avènement du printemps (1925-1930) d’Odette Pauvert, du Galilée (1815) de François-Marius Granet, ou encore de la Trinité-des-Monts vue du Pincio (1928) de Maurice Denis.

À ces œuvres s’ajoute un riche fonds d’art graphiques comprenant le leg du pensionnaire architecte Alfred Normand, une série complète des albums de Piranèse, et un exceptionnel ensemble de tapisseries : deux tapisseries du cycle des « Saisons » réalisées d’après des dessins de Francesco Salviati ainsi que les tentures des cycles dits des « Indes » et de l’Histoire d’Esther, sauvées du pillage du palais Mancini. Les collections comprennent enfin un important ensemble de mobiliers anciens (plus de 900 pièces, en grande partie acquises par Balthus) et contemporains.

Des originaux d’exception

Le visiteur de la Villa Médicis peut aujourd’hui encore admirer quelques-uns des chefs d’œuvres d’antiques originaux issus de la collection de Ferdinand de Médicis. La monumentale sculpture en marbre de la Dea Roma, haute de plus de 5 mètres, salue les visiteurs dans les jardins. Son casque orné de deux louves rappelle la légende fondatrice de la cité. La sculpture a été offerte par le pape Grégoire XIII à Ferdinand de Médicis juste après sa découverte lors des fouilles du Quirinal. Est-ce son rôle de déesse protectrice de Rome qui lui a évité un exil florentin avec les autres antiques de la collection du cardinal ?

Dans une autre partie des jardins, des vestiges antiques – colonnes, chapiteaux, stèles – ont été scénographiés selon une poétique des ruines telle que les peintres pensionnaires de l’Académie ont pu la rêver au XVIIIe siècle. Sur l’une des stèles funéraires sont inscrits les noms des pensionnaires morts au front lors de la Première Guerre mondiale, gravés par leurs camarades.

Une façade ornée d’antiques

Dans les jardins, le spectacle de la façade offre un autre aperçu de la collection d’antiques de Ferdinand de Médicis. En 1584, Ferdinand acquiert la célèbre collection d’antiques d’un autre cardinal, Andrea della Valle, qui comprend de nombreux bas-reliefs. Cette même année, il demande à son architecte, Bartolomeo Ammannati, de les réunir sur la façade donnant sur les jardins : autour des trois baies de la serlienne de la loggia, ils sont distribués symétriquement, sur toute l’élévation de la Villa. Datant des IIe et IIIe siècles, ils sont à la fois les témoins du goût pour l’Antiquité à la Renaissance et de la sculpture romaine sous l’Empire.

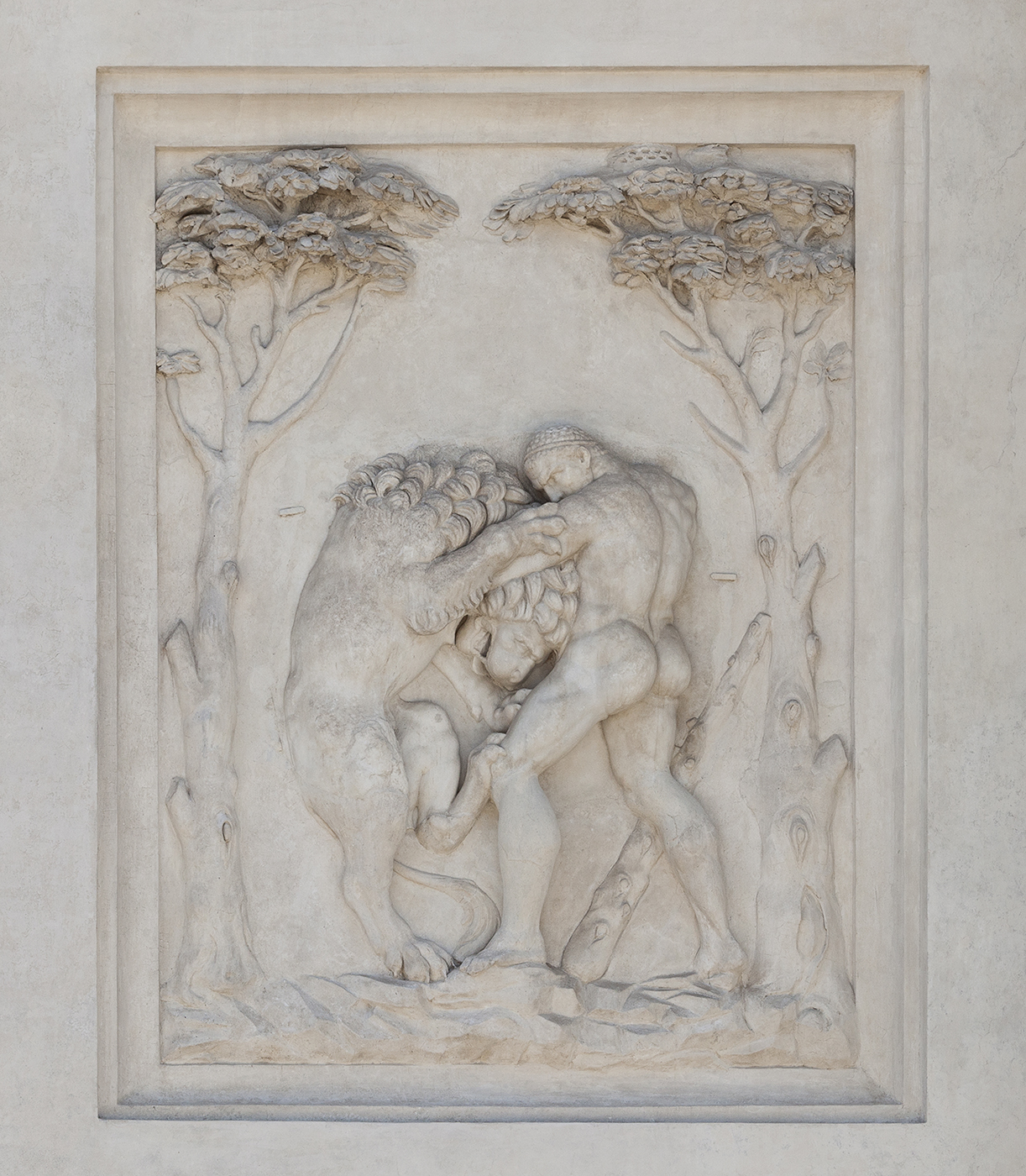

Sur le corps central, on reconnaît le temple de la déesse mère Cybèle, les récits des guerres de Trajan contre les Daces, et Hercule combattant le lion de Némée. Sur les corps latéraux figurent les guirlandes monumentales de l’autel de l’Ara Pacis, édifié par Auguste en IX avant notre ère pour célébrer Pax, la déesse de la Paix. Outre les rinceaux d’acanthe, de fruits et de fleurs, on y remarque des têtes de bœuf, rappels des sacrifices d’animaux faits à la déesse. Ferdinand avait acquis les reliefs de l’Ara Pacis auprès du cardinal Ricci, qui lui avait vendu la Villa.

De couleur blanche du temps de Ferdinand de Médicis, la façade revêt à partir des années 1870 une teinte plus sombre, résultant d’abord du vieillissement de la patine puis du choix de la recouvrir d’enduits de couleur ocre. D’importants travaux de restauration menés de 1994 à 1996 ont permis de lui restituer son éclatant camaïeu de blancs, formé par l’assemblage de marbre antique, travertin et stuc. Cette restauration joua un rôle d’autant plus important que la Villa domine la colline du Pincio et constitue un point de repère dans le panorama urbain.

Des tapisseries d’exception

La Villa Médicis abrite une importante collection de tapisseries. Les tapisseries historiques comprennent deux exemplaires du cycle des Quatre Saisons : L’Automne et Le Printemps (1574-1651), la Tenture des Indes (1723-1726) et le cycle d’Esther (1774). Elles offrent un aperçu des transformations des imaginaires européens à travers les siècles et révèlent des enjeux patrimoniaux, culturels et historiques significatifs.

L’Automne et Le Printemps

Les tapisseries allégoriques de l’Automne et du Printemps, réalisées d’après des dessins du peintre maniériste Francesco Salviati (1510-1563), témoignent du savoir-faire exceptionnel des liciers bruxellois au XVIIe siècle. Léguées à la Villa Médicis par l’historien de l’art et collectionneur italien Federico Zeri, elles ont fait l’objet d’une importante campagne de restauration en conservation en 2021-2022 grâce au mécénat en compétence des Ateliers Bobin Tradition, qui a permis leur raccrochage dans le Salon de musique.

La Tenture des Indes

Offerte à l’Académie de France à Rome par le roi Louis XV, la Tenture des Indes ornait l’étage noble du Palais Mancini sur la via del Corso, siège de l’Académie jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Tissée par la Manufacture Royale des Gobelins, la Tenture des Indes est composée de huit pièces. Bien que conçu tel un ambitieux « portrait » du Brésil à partir des dessins et des peintures d’Albert Eckhout (1610-1665) et Frans Post (1612-1680), l’ensemble évoque un ailleurs « exotique », désigné sous le terme générique d’« Indes », qui mêle à la flore et à la faune de l’Amérique du Sud des plantes et des animaux du continent africain, voire même des espèces imaginaires. Ces artefacts célèbrent une abondance fantasmée, entrecroisée avec des motifs évoquant l’exploitation et les politiques de colonisation du Nouveau Monde, dans lesquelles sont représentés à la fois les populations amérindiennes et les esclaves africains présents dans les colonies. L’étude et la valorisation des collections est l’une des missions de l’Académie qui se traduit par l’organisation de colloques, l’accueil de chercheurs à la Villa Médicis et la production de textes, pour continuer d’analyser et d’éclairer le patrimoine. En savoir plus sur la Tenture des Indes : lire l’article de Cécile Fromont et l’entretien de Gerlinde Klatte parus dans la revue Studiolo n°18.

Le cycle d’Esther

Parmi les sept tableaux qui composent la tenture complète consacrée à Esther, héroïne de l’Ancien Testament, seuls deux exemplaires sont conservés à la Villa Médicis et ornent la Chambre des Amours : la Toilette d’Esther et l’Évanouissement d’Esther. Ces tapisseries, qui constituent l’une des plus belles productions de la Manufacture des Gobelins, ont été tissées d’après des cartons réalisés par l’artiste Jean-François de Troy (1679-1752) alors qu’il était directeur de l’Académie. La réalisation de chacune de ces tapisseries a nécessité entre deux et trois ans de travail.

En dialogue avec les tapisseries historiques, un ensemble de tapisseries modernes et contemporaines ornent les murs de la Villa Médicis, mises en dépôt par le Mobilier national. Elles sont signées Louise Bourgeois, Patrick Corillon, Eduardo Chillida, Sonia Delaunay, Sheila Hicks, Aurélie Nemours, Alicia Penalba et Raoul Ubac.

Le mobilier

Lieu de vie, de travail et de rencontres, la Villa Médicis abrite aussi une collection de mobilier ancien des XVIIe et XVIIIe siècles, des créations de Balthus (lampes) et de Richard Peduzzi (tables, chaises, lampes) ainsi que de designers contemporains : Chiara Andreatti, Ronan et Erwan Bouroullec, Noé Duchaufour-Lawrance, India Mahdavi, Toan Nguyen, David Lopez Quincoces. Du lit à baldaquin signé India Mahdavi à la table Via Appia conçue par Noé Duchaufour-Lawrance en hommage à la célèbre voie antique, le design contemporain rayonne à la Villa Médicis (en savoir plus).

Les instruments de musique

La musique est également au cœur des collections de la Villa Médicis, témoin de l’importance de cette discipline à l’Académie de France à Rome depuis la création du Grand Prix de musique en 1803. De célèbres compositeurs ont séjourné à l’Académie : Boulanger, Berlioz, Gounod, Bizet, Massenet, Debussy, Ravel…

En 2023, la Villa Médicis a lancé un important projet de restauration de cinq instruments historiques de ses collections : un piano Pleyel du début du XXe siècle (restauration en 2024-2025), un clavecin de la fin du XVIIe siècle et un orgue positif du XVIIIe siècle (restauration en 2025), un piano-forte Érard du XIXe siècle et un piano Gaveau datant de la fin des années 1920 (restauration en 2026).

Cette campagne répond à un double objectif : valoriser le patrimoine de la Villa Médicis tout en développant une programmation musicale incluant les instruments restaurés.

Le comité scientifique chargé d’accompagner ces restaurations réunit : Sonia Martone, directrice du Museo Nazionale degli Strumenti Musicali ; Anne Piéjus, directrice de recherche au CNRS ; Christine Laloue, conservatrice au Musée de la Musique, chargée des clavecins, des beaux-arts et des archives rentrées en collections provenant des manufactures/lutheries ; Christian Lutz, technicien conseil agréé par les monuments historiques en France, spécialiste des orgues ; Thierry Maniguet, conservateur au Musée de la Musique, chargé des pianos et de l’équipe de conservation et de recherche du musée ; ainsi que le directeur du département d’histoire de l’art de l’Académie de France à Rome.

L’art de la copie au XVIIe et XVIIIe siècles

La collection de la Villa Médicis reflète le travail des pensionnaires en résidence autour de l’idée centrale de la copie par la technique du moulage. Au fil des générations de pensionnaires se forme ainsi une collection « d’antiquités modernes » témoins des grands chefs-d’œuvre de l’Antiquité et de la Renaissance présents à Rome au XVIIe et XVIIIe siècles.

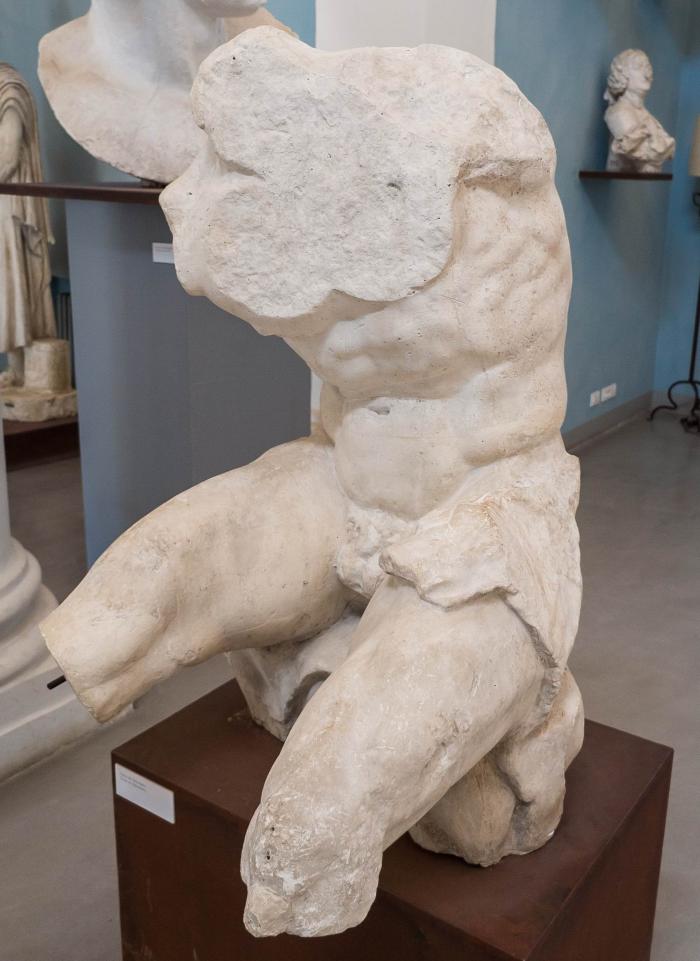

Inaugurée en 2009 sous la direction de Fréderic Mitterrand dans l’un des anciens ateliers situés sur les murs d’Aurélien, la gypsothèque abrite une partie de cette précieuse collection de tirages en plâtre de l’Académie. Elle inclut des tirages d’œuvres majeures de l’époque classique et hellénistique, parmi lesquelles le célèbre torse du Belvédère qui a fasciné les artistes pendant des siècles, la saisissante tête du Dioscure de Montecavallo, ainsi que les plus anciens tirages existants des fragments de la colonne Trajane, réalisés à l’époque de Louis XIV. L’ouverture de la gypsothèque au public en 2009 marque la reconnaissance de ces objets patrimoniaux et le début de nouvelles recherches menées en collaboration avec le musée du Louvre. Elles permettent d’analyser les matériaux et la technique sophistiquée développée par les artistes de l’Académie pour ces moulages, et d’en mieux comprendre l’histoire.

Balthus et la copie au XXe siècle

Sensible à l’importance de la copie, Balthus, directeur de 1961 à 1977, décide de redonner aux jardins de la Villa Médicis leur caractère Renaissance en y faisant installer des copies des antiques de Ferdinand de Médicis, tels que l’obélisque de la Fontaine des Dauphins, les prisonniers Daces et les Niobides. En 1972, le pensionnaire sculpteur Michel Bourbon est chargé d’effectuer les moulages des originaux pour réaliser les copies. Pour façonner ces dernières, il met au point une recette avant-gardiste : un mélange de marbre et de résine époxy.

Le groupe des Niobides, réplique des originaux du Ier et IIe siècles conservés aux Offices de Florence, raconte le mythe de Niobé, reine de Thèbes qui avait osé se vanter d’avoir mis au monde plus d’enfants que Léto, la mère d’Artémis et d’Apollon. Pour venger l’affront fait à leur mère, le frère et la sœur transpercent de leur flèches la malheureuse progéniture de Niobé. Balthus décide non seulement la copie du groupe, mais en conçoit aussi l’agencement dans un carré des jardins dans une scénographie qui associe rochers artificiels, végétation et jets d’eau.

Pour réaliser la copie de l’obélisque de plus de 6 mètres de haut qui ornait la Fontaine des Dauphins, Michel Bourbon va aussi réaliser un moulage directement sur l’original érigé dans les jardins de Boboli à Florence. En granit rose d’Assouan, l’obélisque était arrivé à Rome au Ier siècle avant d’être acquis par Ferdinand.

Les moulages représentant trois prisonniers Daces drapés de rouge porphyre, également réalisés par Michel Bourbon en 1975, ont fait l’objet en 2020 d’une biorestauration de pointe à base d’huiles essentielles, menée en collaboration avec deux maîtres restaurateurs du laboratoire de restauration du marbre des musées du Vatican.

Poussez la porte de la Villa

VISITES

Entrez dans l’une des plus belles villas Renaissance au coeur de la capitalie italienne et voyagez à travers la Rome de la Renaissance, celle du Grand Tour des XVIIe et XVIIIe siècles, jusqu’à la Rome contemporaine....

Posez vos valises à la Villa Médicis

UNE NUIT À LA VILLA

Dormez à la Villa Médicis, lieu unique à Rome où se mêlent l’esprit de la Renaissance et le design contemporain.